访谈简介

在建党百年之际,数学科学学院学生实践队一行14人以先后采访了6名退休教授,通过面对面的访谈交流,学习复旦数学学科发展的历程,聆听老一辈数学人的奋斗故事,带领新时代数院人从学科发展历史中汲取前进的智慧和力量,做到明理增信、崇德力行,传承发扬数学人的红色基因。

访谈人物

华宣积(1939- )1956年宁海中学高中毕业考入复旦大学数学系,师承苏步青教授,从事数学教学和研究,曾长期担任数学系党总支书记。1986年,评为全国教育系统模范教师。几何方向学术成果丰富,76-78年支援西藏,84年入党。推动了解析几何教学改革,压缩到一学期的教学安排,沿用至今。与苏步青、忻元龙合著过《实用微分几何引论》。

2021年1月20日,复旦大学数学科学学院学生厉茗,赵汕杉、马一凡、王泽群一行四人在光华楼2209对华宣积教授展开了访谈。华老师讲述了他和复旦数学学科共成长的故事。

一、追随大师步伐

华老师谈及当时为何选择来复旦数学系就读时,直言是为了追随苏步青、陈建功两位大师的步伐。他和他的老师苏步青先生的第一次接触,是在大学四年级时,他与另一位同学被挑中跟随苏步青先生学习。华老师直言自己当年基础不好,跟着苏先生学习时必须加倍刻苦,非常感念苏先生对他的关心和照顾。

1979年,应时任系主任的谷超豪的要求,华老师参与了解析几何课程改革,将解析几何原本的72学时压缩至36学时,并与忻元龙等教师重新合作编写教材,从向量出发,在精简内容的同时,保持了原课程的主干部分,从而有了沿用至今的课程体系。

(图:苏步青先生与华宣积老师合影)

二、应用数学系的前世今生

华老师后期转变研究方向,从事应用数学。他回忆应用数学在复旦是1979年成立的,应该说从谷超豪先生将微分方程与高速空气动力学相结合时就开始了。文化大革命时,在苏步青先生的带领下,华老师与其他同事在江南造船厂从事船体数学放样研究。李大潜和谭永基和石油部门合作研究石油电测井,他们的研究项目获奖后在国内产生了很大影响,国内对应用数学的关注度大大提高。到1983年,许永华担任系主任时,开始了教育改革,微分方程、代数、几何都倂成了数学专业,应用数学专业里则包括了运筹、概率等等,因此实力非常强大。一直到1984年,统计运筹单独成立一个系,控制科学也成立独立的一个专业。应用数学的基础仍是非常好,现在还有ICIAM苏步青奖(我国数学家命名的第一个国际性数学大奖,旨在奖励在数学领域对经济腾飞和人类发展的应用方面做出杰出贡献的个人),在国际上也具有很大的影响力。

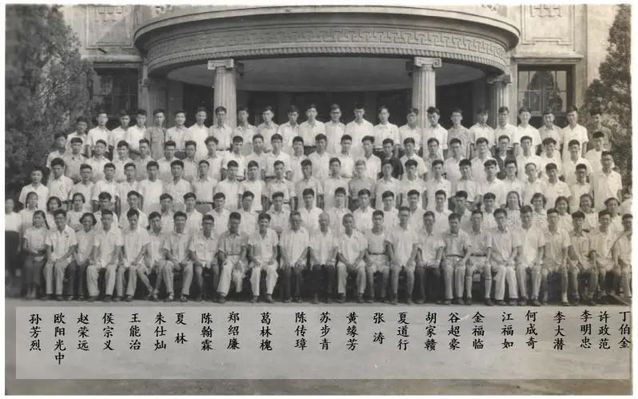

(图:1961级数学专业毕业合影)

三、推动西部地区的数学教育

在华老师的教学生涯中,有一段在西藏师范学院(现在的西藏大学)执教的经历。他坦言当时(70年代)的西藏因为刚刚跨入社会主义,教育非常落后,整个自治区没有一个高等学府,连中小学都是很少的,他作为上海第二批(共三批)赴西藏的教师,培养了很多优秀的学生,如学生格桑尼玛1982年毕业留校,1983年到复旦进修。在华老师和姜国英博士的指导下,进步很快。回校后,历任西藏师范学院教研室副主任、系副主任、系主任、副教授,西藏农牧学院副院长、西藏民族学院党委书记、最后在西藏教育厅副厅长任内退休。

如今,复旦也有研究生支教团每年赴西部支教,数院学生在支教中为西部地区的基础教育贡献力量,华老师对此非常认可,他认为这是非常好的实践机会,对于西部教育质量的提高有着重要的意义。

四、复旦数学始终与国家发展紧密联系

华老师在访谈中提到了1956年至1967年的《科学技术发展远景规划》。国家请了三四百个科学家制定了这样一个12年的科学发展规划,复旦数学系是苏步青和陈建功两位先生去的,制定完成后强调了要发展计算数学,因为发展计算机可以来发展航天航空。同时还强调要发展力学。后来马上就创办了两个专业,一个是力学,一个是计算数学。

当时为创办专业培养师资力量,派了原先研究函数论和几何的老师到北京科学院去学计算数学。新专业的学生就从华老师当年所在年级(五六级)和上一届(五五级)进来的,抽出学生组成三个班级,两个班级学习计算数学,一个班学习力学。计算数学训练班设在复旦,华师大和上师大也来一部分学生,组成的计算数学班级总共将近100人。力学训练班设在同济大学。两个专业就是这样成立起来,59年开始招生,于是64年毕业的时候,就有第一届的计算数学和力学的毕业生。

当时与国家发展需要紧密结合的故事,与2018年我国强调数学等基础学科的发展、十九届五中全会把科技自立自强作为国家发展的战略支撑有相似之处。华老师提及如何将数学与国家发展紧密联系,除了做好纯数学研究,从事应用数学、计算数学、力学、运筹、控制等的人也可以多些。后者都是面向工程、面向建设,和国家尖端科技的建设紧密相关的。同时理论数学和应用数学是密不可分的,后者可以告诉前者数学在实际应用中出现了哪些困难、对于纯数学提出了哪些新的要求;前者也可以为后者提供更多理论支撑,比如编码理论就少不了纯数学。华老师尤其提到最近成立的上海国家应用数学中心,他认为这是个很好的发展现象。

五、复旦数学的人才培养

华老师谈及复旦数学人才培养的成功之处时特别指出,复旦数学系的学生,得益最多的是基础打得非常扎实,他尤其提到67届的毕业生唐佛南,唐校友后来从事电子产品相关的工作,但让他记忆最深的还数复旦的基础课,在他之后的工作中,也保持了做事扎扎实实的作风,收获了很好的发展。

华老师在复旦教书育人了40年,对培养人才也有自己的心得。他告诉我们,教育学生最重要的是要在能力、探索精神方面着重培养,而不能局限于教授课本知识。知识需要不断更新,哪怕离开大学,踏上社会后也要不断地学习、不断地探索,永保创新意识,才能有所进展。

六、华老师对数院学生的期望和寄语

华老师告诉我们一定要保持强健的身体,才能承受繁重的学习压力。华老师平时有锻炼的习惯,还参加过马拉松,曾拿到了国家三级运动员证书。他建议同学们最好能在傍晚抽出半小时运动,晚上尽量不要学习到太晚,在学习时尽量不要受电子产品的干扰,这样才能提高学习效率。

最后, 华老师为我们青年学生送上寄语:

“要有一个人生理想。没有目标、没有一个坚定的信念,那不行,很容易受到挫折就掉队了。有个理想、有个信念,就一直坚持下去,就能成功!”

(图:访谈人员与华老师合影 左起:马一凡 华宣积 赵汕杉 厉茗 王泽群)

数学科学学院学生实践队结合文献查阅、资料搜集整理、宣传报道等方式深入挖掘复旦数学学科发展历史,学习老一辈数学学者的奋斗故事。立足新起点、奋进新征程,新一代数学人更要勇于担当、善于作为,攻坚克难、真抓实干,发扬复旦数学人的红色基因,为全面建设社会主义现代化国家贡献智慧和力量。