编者按

为充分体现我校老教授的政治优势、经验优势、威望优势,进一步推进老同志在当前“三全育人”综合改革背景下发挥作用,2019年,我校设立了老教授课程思政工作坊。在老干部党委的统筹下,由老干部工作处牵头负责,联合退休教职工工作处、教务处、党委教师工作部等部门,共同推进老同志参与学校中心工作。2020年,工作坊联合《复旦》校刊,开设“老教授谈教书育人”专栏,特邀各院系老教授结合多年来教书育人的经验,围绕“我所开设过的课程”、“我当年是怎么编写教材的”、“我当年是怎样在教学中对学生进行价值观教育的”、“我们当年是这样备课的”等主题撰写文稿,传授经验为主,讲述当年故事为辅,为广大在职教师备课、教学、教材编写等方面提供借鉴和参考。

“老教授谈教书育人”专栏系列文稿,既有在《复旦》校刊定期发表,也有在《校史通讯》和复旦主页“相辉笔会”刊登。我们将在本公众号中陆续加以推送。本期与您分享洪家兴院士的教研心得,并借此对洪院士表示敬意和谢意。

滴水归大海,甘当铺路石

洪家兴

1965年复旦大学数学系本科毕业,1978年在数学大师谷超豪门下作研究生。1986年获国家教委科技进步一等奖(合作), 1991年获国家教委和国务院学位委员会授予的“有突出贡献的中国博士学位获得者”称号。1995年获第五届“陈省身数学奖”。2002年应邀在国际数学家大会上作45分钟邀请报告;2003年当选为中国科学院院士;2005年1月—2008年3月任复旦大学数学科学学院院长。2019年获“华罗庚数学奖”。

我的恩师谷超豪先生

新中国首批博士学位获得者在北京人民大会堂合影(二排左二为洪家兴)

1983年5月27日,我永远记得这一天。就是在那天,我拿到了自己的博士学位证书。回首这些年的治学道路,我认为本科阶段扎实的基本功训练是关键,而研究生阶段能得到谷超豪等恩师在人格上的熏陶和学术上的悉心指导更是人生一大幸事。

当年考上谷先生的研究生时,因为要照顾身体不好的母亲,我曾经想放弃。站在人生的十字口时,谷先生对我说:“机会难得,你坚持一下。”这句话改变了我人生的方向。后来我更加认识到这句话的重要性:机会一旦失去,就再也抓不回来;一旦抓住,你将变成另外一个人。

谷先生话虽不多,但他在行动上教给学生该怎么做人,怎么做学问。六十年代,谷先生在教我们的时候,已是国内非常著名的教授。我记得有一次一位年纪稍长、身体较弱的教授给大家作学术报告,谷先生上去为他擦黑板,这件事给我留下了很深的印象。平易近人,身教胜于言教!从做谷先生的学生到毕业后留在复旦做了导师的同事,共处的几十年,谷先生总是这样带领着大家探索新的方向:在找到了一条通往“金矿”之路后,他就把“金矿”让给跟随他的年轻人继续挖掘,而自己则带着另一批年轻人去寻找又一个新“金矿”。谷先生所领导的偏微分方程研究团队,从突破一个研究领域,进而又开拓一个新领域并迅速抢占制高点,开疆拓土,薪火相传,随之形成了一个人才辈出,成果累累,获得数项国家自然科学奖的研究团队。谷先生直接指导的研究生中就有四位学生当选为中国科学院院士。这除了谷先生本人对学科发展的敏锐洞察力外,他作为一位学术领导人的宽阔胸怀和对发展祖国数学科学事业的高度使命感是尤为重要的。

洪家兴(左)与谷超豪

谷先生最关心的是年轻人的学术成长问题。市场经济大潮的兴起,对基础理论研究是一个很大的冲击。谷先生一直忧虑、感慨于国内优秀生源大多拥挤到金融、管理等热门专业,数学等基础学科少人问津,即使入门的年轻人往往也只把数学系当作“跳板”,每每这时,他总会大声疾呼:数学是各门学科的基础和工具!中国现代化的建设需要数学!

谷超豪、胡和生夫妇与洪家兴(左)

2010年1月,谷先生获得2009年度国家最高科学技术奖。当时,他根据自己的切身体会,给党和国家领导人写了一封发自肺腑的信,提议依托复旦大学建设“南方数学中心”,希望“为青年人的迅速成长创造良好的条件,着眼于学生的培养,着眼于数学学科杰出人才的培养,构造和稳定一支具有高素质的创新人才团队,营造一个真正依科学规律办事的数学研究平台”。数学中心在谷先生的脑子里一直有个蓝图,他希望我们这些后辈人把这件事做好。

2010年复旦大学谷超豪教授向国家领导人致信建议,由国家和地方共同出资在上海地区建设一个国际数学研究和人才培养中心。2011年10月,上海数学中心开始试运行。2012年,上海数学中心揭牌。2018年,上海数学中心筹建工作通过专家验收,进入正式运行。上海数学中心现位于复旦大学江湾校区内,大楼坐落于美丽的日湖湖畔,访问学者宿舍坐落于月湖湖畔。

“埋头做自己喜欢的事情,乐在其中”

我并没有超常的智力,只是埋头做自己喜欢的事情,乐在其中。如果硬要我谈些经验,那只有一点:锲而不舍的精神。既然致力于科学研究,就要认真对待每一个知识环节,要“求甚解”,并且拿出克服困难的勇气,科学无坦途。我始终认为,若方向是对的,锲而不舍,一定能成功;反之,碰得头破血流,取得反面经验,也可作为后人的前车之鉴。

洪家兴院士获“华罗庚数学奖”(2019年)

我还记得在毕业的时候,谷先生给了我两个忠告:第一,搞科研主要靠自己,选题方向都是你自己的事情,但是你一定要有一个理论上的目标,一步一个脚印地向着这个目标前行。第二,科研不要永远停止在一个水平上,同类的文章不要写太多,瞄准这一目标,不断开拓视野,不断进取。这一点我也告诫自己的每一个毕业的学生,并申明这不是我的发明,是谷先生对我的忠告。

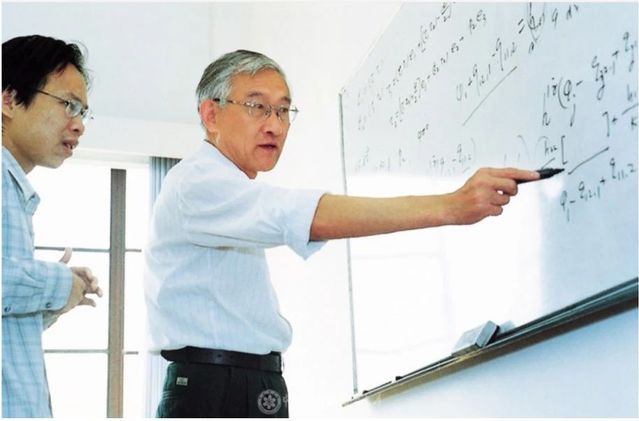

与研究生讨论问题(2004年)

“科学研究就好比是一场登山比赛,很有紧迫感”

科学发展到了今天,看见一个苹果掉下来就想出万有引力的事情再也不存在了,恐怕要掌握宽广的知识才能做出好的工作。我是学习偏微分方程的,用偏微分方程解决了若干个几何问题。要多学几个研究方向的知识和工具,这样才有可能解决大家所关心的未解决的问题。

洪家兴院士在第一届全国PDE博士生论坛开幕式上致辞(2018年)

在21世纪将中国建成一个数学强国,这是萦绕在我国几代数学家心头的一个梦想,要在数学研究的主要领域引领世界潮流是件难事,但我们一直在朝着这个目标前进。复旦大学数学系经过苏步青、谷超豪等老一辈数学家几十年的努力建设,已成为国内最优秀的数学系之一。科学研究就好比是一场登山比赛,很有紧迫感。怎样带领青年人才顺利攀登,达到学术的顶峰是一个关键问题。加强国际学术交流、吸引海外优秀人才、教学改革……这些都是使我们的研究工作尽快与世界先进水平接轨的措施。

2003年,我当选为中国科学院院士,这个荣誉对我来说更是一种鞭策:和院士中的大师相比,我只是大海里的一滴水……这个“院士”的称号让我突然看不到自己科研工作的尽头。我惟有将暮年全部奉献给祖国的数学事业,作一颗铺路的石子。

2024年7月2日,洪家兴院士认真修改核对本文稿

作 者:洪家兴

协助整理:郭福英

编 辑:韩 佳