编者按

为充分体现我校老教授的政治优势、经验优势、威望优势,进一步推进老同志在当前“三全育人”综合改革背景下发挥作用,2019年,我校设立了老教授课程思政工作坊。在老干部党委的统筹下,由老干部工作处牵头负责,联合退休教职工工作处、教务处、党委教师工作部等部门,共同推进老同志参与学校中心工作。2020年,工作坊联合《复旦》校刊,开设“老教授谈教书育人”专栏,特邀各院系老教授结合多年来教书育人的经验,围绕“我所开设过的课程”、“我当年是怎么编写教材的”、“我当年是怎样在教学中对学生进行价值观教育的”、“我们当年是这样备课的”等主题撰写文稿,传授经验为主,讲述当年故事为辅,为广大在职教师备课、教学、教材编写等方面提供借鉴和参考。

“老教授谈教书育人”专栏系列文稿,既有在《复旦》校刊定期发表,也有在《校史通讯》和复旦主页“相辉笔会”刊登。我们将在本公众号中陆续加以推送。本期与您分享郭慕依教授的教研心得,并借此对郭教授表示敬意和谢意。

上医精神不断激励我砥砺前行

郭慕依

教授, 博士生导师。1965年上海第一医学院医学系本科毕业, 毕业后留校工作,先后任助教、讲师、副教授和教授。

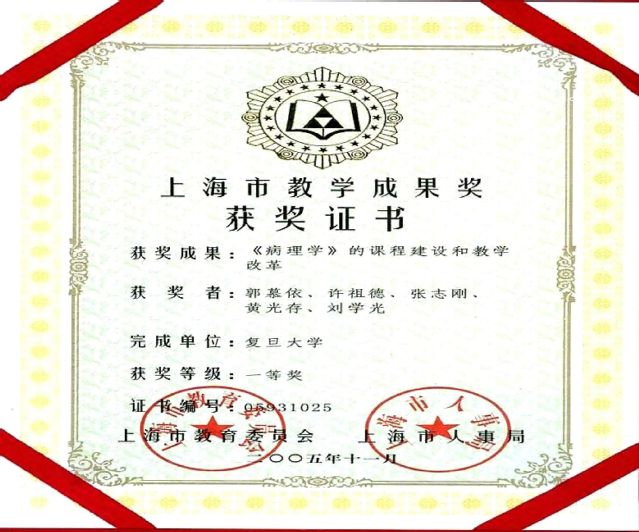

1986-1988年和1991-1992年曾先后赴美国哈佛大学麻省总医院和德州大学圣安冬尼奥医学中心病理学系学习肾脏病理学,1993年起享受国务院特殊津贴。1993-2002年先后任病理学教研室主任和上海医科大学基础医学院院长。2008年正式办理退休手续,但仍兼任复旦大学学术规范委员会委员和发展与规划委员会委员。擅长尸检病理、肾活检病理学诊断和开展对肾病的研究,曾获国家、卫健委和上海市科技进步奖7项,发表学术论文140余篇。主编著作有《实用外科病理学》《病理学》《组织病理学彩色图谱》《彩图科技百科全书--第四卷》《肾活检病理学》《实用尸检病理学》等, 其中《实用外科病理学》一书曾获卫生部科技进步三等奖; 《病理学》和《组织病理学彩色图谱》等获2005年度上海市教学成果一等奖; 《彩图科技百科全书--第四卷》获2008年度国家科技进步奖二等奖之著作之一; 《肾活检病理学》一书获2008年度第二届“三个一百”原创图书出版工程证书,于当年被复旦大学上海医学院授予“终身成就奖”。

曾任关工委基础医学院分会副主任、特邀党建组织员、复旦大学上海市教育系统关工委理论研究基地医科组组长等。

我出生于崇明岛的一个农村贫困家庭,由于父亲生前曾接触过医务行业,先是作为人力车夫专门接送乡间的老中医出诊,后来又在农村医生联合诊所和卫生院的食堂担任厨师,所以我自幼就对医生这一职业充满了向往。中学时期,得益于班主任老师的悉心指导,我如愿于1959年8月考上了上海第一医学院(简称上医)。当时,我和我的家人都沉浸在无比的喜悦之中!因为在20世纪50年代的农村,能考到上医是一件极为稀罕且令人称道的事。

踏进神圣的医学殿堂

1959年9月初,我与另一位同时被录取的中学好友相约前去上医报到,这也是我俩第一次远离家乡来到上海。我们俩乘坐轮船,历经3个多小时顺利来到上海颇有名气的十六铺码头。一踏上码头,就接连有好几辆人力三轮车冲我们而来,我们合坐一辆车,花了一个多小时,终于来到了坐落于枫林桥医学院路上的上医,我至今还记得,当时车夫收了我们七角五分钱。

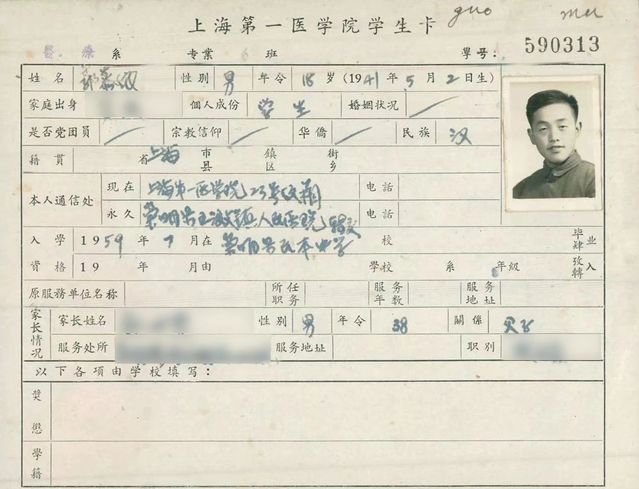

▲ 郭慕依学生卡

新生报到后,我们在老师的主持下召开新生会议。自我介绍后,老师宣布了临时班委。也许是因为我在档案中提到过自己曾是篮球队队员,我被推荐为班级体育委员。担任班级体育委员,是我大学六年中的难忘经历,也是关系到全班同学身体素质的一项重要工作。三年级下学期起,我们班转至四川路桥旁的市一医院进行临床学习。为了全班同学能坚持锻炼身体,暂住在四川路桥附近的我们,除周日外,每天清晨我吹哨带队跑步,一路经过北京东路、乍浦路、苏州河南路,然后再返回四川中路宿舍。为此,有同学曾戏称我为全班同学的扰梦罪人,我一笑置之。

“三基三严”高标准

在我们入学之前,上医的学制很长一段时间内实行的都是五年制,而至1959年我们入学时,这一学制调整为六年制,我内心充满了激动与自豪。

我们那一年的开学典礼是在学生大饭厅里举行的。饭厅的桌子是经特别设计的,平时是吃饭或看书用的桌子,但每当开会或放映电影时,桌面便能轻松翻转插入椅子中当作靠背,这样就组成了一张长条形的椅子,供4人落座。开学典礼上,在主席台上就座的有陈同生院长、沈克非副院长以及各学院和附属医院的院长等领导。会议一开始,大会执行主席逐一介绍了台上就座者,每当介绍到一级教授、二级教授,或是某专业领域的权威时,台下就会爆发出阵阵热烈的掌声。对于我们这批初入校园的新生而言,这场既传统又庄重的开学典礼,是一次深刻的鞭策、激励与鼓舞。因为在我看来,台上被介绍的他们正是我们学习的楷模、前行的灯塔,也预示着我们未来奋斗的方向与目标。

我还记得在医疗系欢迎新生的会议上,一级教授、中山医院院长林兆耆教授曾为我们作过一个重要报告,在会上他十分恳切地对我们提出要求,要求我们在校期间必须努力刻苦地学习,坚持不懈地钻研业务,要以协和八年制为追赶和奋斗目标,以优异的成绩完成学业,成为努力攀登世界医学高峰的尖兵。林院长的一席嘱托之言,牢牢地扎根在我们每一位新生的心里,成为我们日后不断前进的动力。

我们入学后的两到三年里,恰逢国家高等教育部推行的高教60条规定实施阶段,该规定强调各高校在教学中始终坚持“三基”(基础理论、基本技术、基本知识)、“三严”(严格的要求、严肃的态度、严密的方法)的标准。为此上医还设立了一系列严谨的教学管理和课程考核机制。其中最为显著的变革是:部分原本作为考查科目的课程转变为考试科目;同时,部分课程的考试除传统的笔试外,还增设了口试环节,旨在通过更为严格的要求和考核,确保教学质量的提高。但这也无疑增加了我们的学习压力,真是不敢有半点松懈和马虎。而且,学校积极贯彻教育必须与生产劳动相结合的教育方针,在我们低年级的几年里,多次下乡参与秋收割稻、铁路轨道堆土建设、崇明围垦农场筑堤等劳动实践。

在上医强调三基三严教学的背景下,我们这届六年制学生的医学基础知识与技能颇为扎实。进入五年级下学期,在市一医院进行临床见习及实习时,我们的表现赢得了临床课程老师及上级医生们的一致好评。毕业前夕,市一医院甚至向上医提交了一份希望留用的毕业生名单,多达十余人,其中也包括曾以医院职工篮球队员身份,参加过虹口区组织的职工业余篮球联赛的我。最终分配时,班级中确实有10余位同学留在了市一医院各科室工作,而我,则根据自己在毕业前夕所填报的祖国的需要就是我的志愿的唯一请求,被分配至上医基础医学部担任病理学教师。尽管这与我的初衷不完全吻合,但作为受国家助学金全额资助的我,无条件接受了国家和学校的分配安排,因为我是由国家和人民培养的,服从国家的需要,为国家建设贡献自己的力量,是我的唯一心愿。

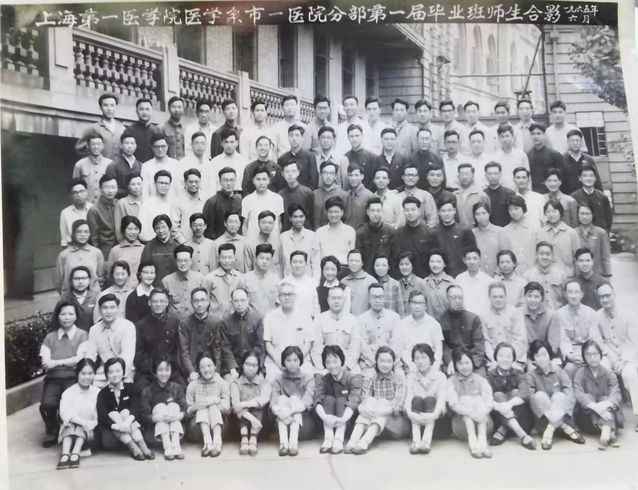

▲ 郭慕依(第5排左9)与师生在市一医院门口合影

努力践行上医精神

身为留校执教的一员,我深知培养上医人的职责是无比光荣和艰巨的。古话说得好:育人者必先育己,立己者方能立人,在从事医学院基础部病理学教学工作的43年间,我始终铭记老一辈上医人的殷切期望,矢志不渝地将“上医精神”作为灯塔。“上医精神”是我不断自我激励、勇往直前的强大动力,它驱使我面对困难不退缩,面对挑战不屈服,始终在医学教育的征途上砥砺奋进,追求卓越。

1966年6月,由于特殊的历史背景,学校暂停了招生工作,教学活动也随之陷入暂时的停滞状态。面对低年级学生对于扩宽知识视野及增强临床实践经验的迫切需求,已无教学任务的我和微生物学教研室的葛治华老师,在1965级十余位学生的热切请求下,去本市多家基层医院(如金山医院、周浦医院、建工局医院)开展了别开生面的“开门办学”活动,实施“床边教学”模式,结合具体病例向学生深入浅出地讲解病理学和微生物学知识,为期足有一年余。令我感到十分欣慰的是,后续发展中,这批学生中有数人凭借出色的表现被上医研究生院录取,成为上医早期培养的硕士研究生。他们的成就无疑是对我们当时努力与坚持的最好回馈。

1977年,西藏医学院在西藏自治区林芝卫校的基础上筹建成立,并在国家恢复高考后从高中毕业生中招收了77级、78级两届学生。当他们读至二年级下学期时,病理学这一重要学科已被纳入他们的课程安排之中。1979年6月,经过严格的体检,我有幸成为上海市援建西藏干部队伍的一员。在一年多的援藏教学期间,我面对从零开始的挑战,亲手制作了一系列教学挂图和组织学示教图片,以丰富教学资源,还克服高原低氧环境所带来的重重困难,期间甚至一度遭遇眼底出血的健康问题。尽管如此,我仍然高质量地完成了这两届学生病理学课程的全部教学任务,获得了学生们的广泛赞誉,并被西藏医学院评为1979年度先进工作者。

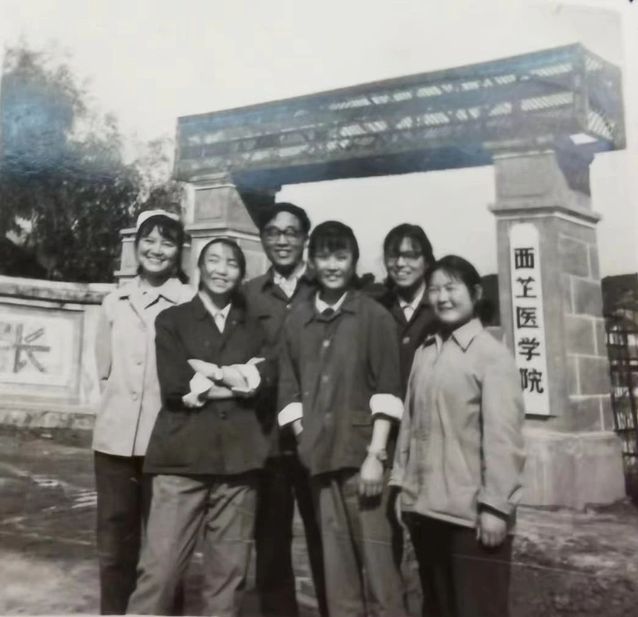

▲郭慕依(后排居中)与部分学生在学校门口留影

在我离开西藏多年后,西藏医学院1977级的同学分别在苏州、重庆隆重地举行相识30和40周年的庆典活动,鉴于我们深厚的师生情谊,我也有幸受邀参加了他们的活动。在活动中,我欣慰地了解到,他们在各自的临床医疗工作中取得了可喜的成绩。作为他们曾经的老师,真心为他们的成长和成才感到骄傲。

▲ 郭慕依(后排居中)与参加聚会师生合影

20世纪70年代末,为满足上医各附属医院临床开展肾穿刺检查的需要,我所在的病理科亟需建立起肾穿刺组织切片特殊染色、免疫荧光及透射电镜检查的能力,以确保对于肾病的准确诊断。由于当时国内试剂匮乏、病理检查技术与诊断经验不足,该任务的实施面临重重挑战。为改变这一困境,在学校CMB基金的资助下,我于1986年10月被派往美国波士顿麻省总医院进修学习肾活检病理,一年半后学成归国。回国后,我迅速在教研室建立了肾活检病理研究组,不仅满足了临床开展肾穿刺诊断的需求,而且还在国家、上海市各项科研基金的支持下,深入开展了对肾小球疾病和肾小球硬化发生机制的研究,使之成为病理学科的主要研究方向之一。同时,我依托多年积累的肾活检资料,主编出版了《肾活检病理学》一书,该书荣幸入选2008年国家新闻出版署原创图书出版工程。鉴于我在国内肾活检病理诊断领域的贡献,近年来,我荣获国内病理学术界授予的突出贡献专家称号,被中华医学会病理学分会认定为中国病理人物(80岁以上),并参与口述史短视频制作,该视频在2024年全国病理学会举办的全国性学术大会上放映宣传。

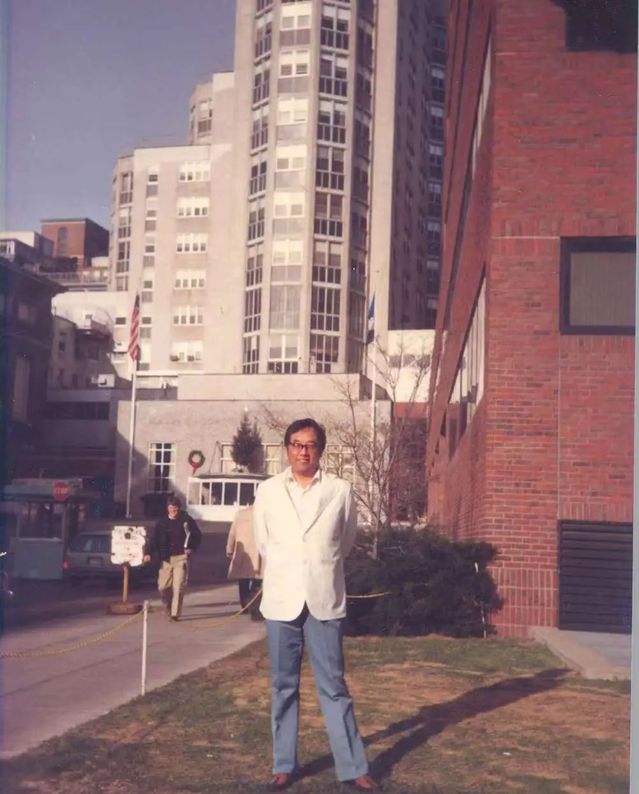

▲ 郭慕依在美国波士顿麻省总医院门口留影

1993年初,刚从国外进修学习回国的我,正式接过病理学教研室主任的接力棒。1995年,我以学科带头人的身份,提出以细胞外基质合成和降解过程的分子机制为研究课题,成功申报上海市教委重点学科,连续五年每年获得14万元资金支持。与此同时,为紧跟国际病理学教材前沿,我积极收集典型病变特征的切片,并一一拍摄, 作为主编新教材、组织病理学彩色图谱及PPT教学软件的原始素材。在我担任主任的9年中,先后主编了《病理学》教材(1994,2000, 2005年版) ,《组织病理学彩色图谱》(2001年),这两本教材曾获2003年度上海市高校优秀教材二等奖。2005年, 出版《病理学多选题》,制作《病理学》PPT课堂教学软件后,我申报获得2005年度上海市高等教学成果一等奖。2007年,虽已过65岁,在我返聘期内,我仍利用教研室6000多例尸检资料,在获得国家科委学术著作出版基金资助后,编著了《实用尸检病理学》一书,填补了国内病理学界空白,也获得广大读者的一致好评。

2008年5月,我正式从教师岗位上退休,然而,我时刻牢记,教书育人和服务病人是上医人的职责与使命,因此并未停止前行的脚步。退休后,我又先后转岗至我校附属儿科医院病理科、复旦大学学术规范委员会以及复旦大学关工委继续工作。同时,我还利用网络平台,与同行建立专业群组,开展肾活检病例远程会诊,继续发挥自己的专业优势。近年来,我的努力与贡献获得了广泛认可,获得复旦大学优秀离退休教职工、复旦大学及上海市教委系统关工委先进工作者等荣誉称号。这些荣誉不仅是对我个人的肯定,更是对“上医精神”的传承与发扬。

2021年,在隆重庆祝中国共产党成立100周年的活动中,基础医学院分团委、学生会的学生们为了准备向教育部关工委和中央电视台读懂中国栏目选送的素材,曾对我进行过一次面对面的采访活动,学生问:“您一直在上医学习和工作,从未离开过,上医对你来说意味着什么?”当时,我几乎脱口而出:“上医就是我的家,我在这里学习和工作了一辈子,也服务了一辈子,这里承载着我无比深厚的情感,是我此生难以割舍的回忆。”在此,请允许我进一步表达我的心声:是上医这片沃土滋养了我,塑造了我,让我在医学的道路上不断前行,取得了今日的成就。无论岁月如何流转,对上医的这份情感,都将永远镌刻在我的心中。

本文作者郭慕依系上医1959级校友

文章转载自“复旦记忆”公众号