编者按

为充分体现我校老教授的政治优势、经验优势、威望优势,进一步推进老同志在当前“三全育人”综合改革背景下发挥作用,2019年,我校设立了老教授课程思政工作坊。在老干部党委的统筹下,由老干部工作处牵头负责,联合退休教职工工作处、教务处、党委教师工作部等部门,共同推进老同志参与学校中心工作。2020年,工作坊联合《复旦》校刊,开设“老教授谈教书育人”专栏,特邀各院系老教授结合多年来教书育人的经验,围绕“我所开设过的课程”、“我当年是怎么编写教材的”、“我当年是怎样在教学中对学生进行价值观教育的”、“我们当年是这样备课的”等主题撰写文稿,传授经验为主,讲述当年故事为辅,为广大在职教师备课、教学、教材编写等方面提供借鉴和参考。

“老教授谈教书育人”专栏系列文稿,既有在《复旦》校刊定期发表,也有在《校史通讯》和复旦主页“相辉笔会”刊登。我们将在本公众号中陆续加以推送。本期与您分享褚君浩院士的教研心得,并借此对褚院士表示敬意和谢意。

在科技探索中成长

褚君浩

红外物理学家、半导体物理和器件专家,中国科学院院士,中国科学院上海技术物理研究所研究员,复旦大学光电研究院院长。1993-2002年担任中国科学院上海技术物理研究所红外物理国家重点实验室主任;2005年当选为中国科学院院士。长期从事红外光电子材料和器件的研究,开展了用于红外探测器的窄禁带半导体碲镉汞(HgCdTe)和铁电薄膜的材料物理和器件研究,获得国家自然科学奖3次,省部级自然科学奖、科技进步奖12次,国家教育成果一等奖1次。培养博士生80余名。2004年评为国家973计划先进个人。

褚君浩院士深耕科普工作近40年,被媒体誉为“心系科普的院士”,参与和组织的科普演讲、科普宣传和竞赛评比等活动近6000场次,获得相关奖项计150余项;发表科普文章近百篇,撰写《黑暗中的半壁江山——红外》,参与编写第六版《十万个为什么》(少年儿童出版社)等多部科普著作。组织推出“上海市21世纪科普创作形象工程”——新型原创科普丛书《原来如此》系列丛书共300多万字,总发行量超十万册,首印8000套上市即售空;该系列丛书获得上海市科技进步二等奖。重视科普人才培养与队伍建设,联合薛永祺院士等各领域专家,以中科院上海技术物理研究所中参与各项国家重大任务科研团队的中青年骨干为中坚力量,组建了一支年轻有活力的科普志愿者队伍;五年累计开展科普宣传千余项,线上线下辐射超6000万人次。

1 父亲对我的影响

父亲褚绍唐先生对我的影响其实是“身教”大于“言传”,在我的印象里,他总是在书桌上伏案读写,在家里面经常与学生们讨论地理学。他非常用功、勤奋、刻苦,做任何事情都很专心,热爱自己从事的事业。我有时候会想,我将来也要成为一名像他一样的科学家。

作为著名的地理教育家和历史地理学家,他是新中国第一个《中小学地理教学大纲》的制定者之一,他曾编著《新中国地理》一书,在国外被译成俄文、日文与英文出版。后来他和吴应寿先生共同整理出版了《徐霞客游记》。他是上海历史地理和徐霞客研究领域的资深专家,成果获上海哲学社会科学著作奖,并被译成法文。他的《上海历史地理研究》是第一部上海历史地理专著,确立了区域历史地理的研究范式。他常告诫我,不要做池塘表面的浮萍,要做池塘最底下的乌鱼(即黑鱼),脚踏实地。

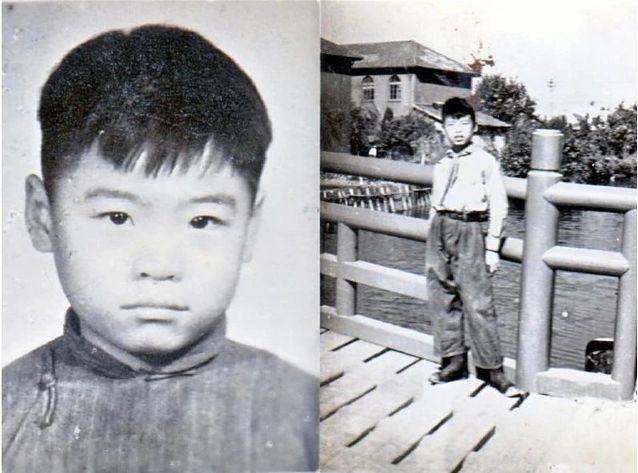

褚院士小学六年级时在华东师范大学校园

受父亲影响,我从小喜欢看家里订阅的《科学画报》、《科学大众》等科普杂志和科学家传记,时不时做些小发明,制作简便的吸尘器、将两块凸透镜做成望远镜……上中学后,我迷上了物理学。在徐汇中学念初三时,我从图书馆借阅《从近代物理学来看宇宙》、《眼睛和太阳》以及天文学方面的教科书,高中时就阅读了《相对论ABC》和原子物理学方面的书籍。虽然只能读懂小部分,但对科研的兴趣已在少年褚君浩心里萌动。我开始写论文探究一些问题,比如《相对绝对观念的初步探讨》。

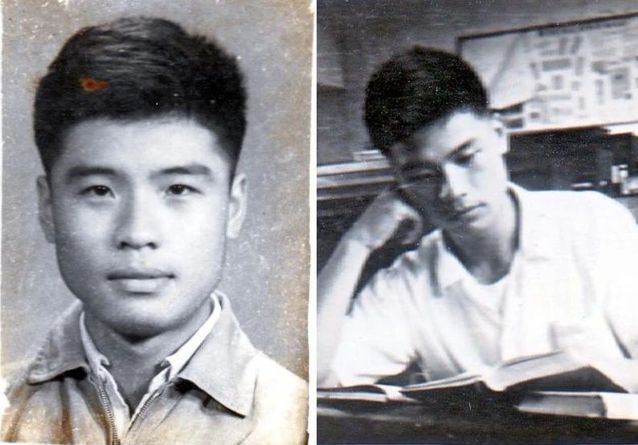

大学时期的褚院士

1962年高考时,我只填报了一个专业——物理,因为哥哥姐姐都在外地念书,我连续填报了复旦大学物理系、华东师大物理系和上海师院(上师大前身)物理系三个志愿,结果物理考了满分,但作文审题失误,总分被拉了下来,进了第三志愿——上海师院物理系。那时都是水平最高的老师来上课,在上海师院的四年,我听涂羽卿、沈德滋、束世杰、江浩、朱鸿鹗、阚仲元、潘大勋等名师授课,为之后从事物理研究奠定了基础。

大学毕业后,我在上海梅陇中学当了10年物理老师。在复旦大学物理系殷鹏程老师的指导下,和张民生、朱伟、冯承天、陆继宗等志同道合者组织了一个关于基本粒子的讨论组,在探讨科学问题的同时,也一起撰写科普文章和科普小读物。十年中学教师生涯,让我养成了用通俗易懂的语言讲解科学知识的能力和习惯。

在梅陇中学教书时指导学生做课外科技活动

2 科研和科普

我从小就看了很多科普方面的书籍,包括《科学大众》、《科学画报》,那个时候我是在上海市徐汇中学读书,学校里有很多书,包括科学家的传记等等,培养了我对科学的兴趣。后来我在读研究生时,参加了上海市科普创作协会,2004年2月更名为上海市科普作家协会,有时候会写一些文章给《物理教学》。以前由于比较忙,一直在从事科学研究,所以科普相对来说少一些,2000年后,基本每个月我都会做2到3次的科普报告,但都是围绕我的研究方向。

此外,我也承担中国科学院学部咨询项目,做一些报告,如:《关于新工业革命的思考与对策》、《智能时代背景下的传感器技术》、《智能时代与科技创新》等。一方面,这些年思考的问题和积攒的资料确实比较多,也希望能够分享给大家,另一方面,科普报告的反馈非常好,也给了我很大的信心和积极性,想要把这件事做好。

2024年3月4日,中国科学院上海技术物理研究所研究员、复旦大学光电研究院院长、中国科学院院院士褚君浩教授荣获“感动中国年度人物∙银发知播”荣誉

我认为,教育有三大要素,第一个要素就是基本道德教育,第二个是知识教育,物理化学等基本需要掌握的知识;第三个是学习创新性的思维能力,能够用科学的方法、科学的精神去发现世界、理解世界。科普也是更加注重后两个要素。

科普要关注逻辑关系、知识点的概念问题、来源、知识点跟技术、产业、社会发展的关系,对不同的人群侧重点也不同。对学生的话,主要侧重科学方法、科学精神、科学的思维方法与创新思维能力的培养。对于干部、公务员来说,要侧重科学发展趋势,讲智能时代、第三次工业革命、第四次工业革命,要用科学助力决策。对企业家来说,要侧重科学发展的前沿,指导投资与企业发展,给他们一些参考。我还给不识字的幼儿园小朋友做过科普,对幼儿园小朋友来说,不能讲得太深,我问了一系列问题把他们引导到一个红外世界中。比如我问的第一个问题是,太阳光有几种颜色,然后再问我们为什么能看得见,进而引导到在可见光外面有一种光叫红外线,如何看到红外线,需要红外眼镜,进而引导大家思考红外眼镜的用途,如测温、拍照、运用风云卫星进行气象报告,放到月亮上看光谱分析成分等等。这一系列问题,对小朋友们就起到很好的作用。所以,科普一定要根据他们日常理解的事情进行解释和展开。科普既是一门艺术,也是一门学问。

所以,科普一定要根据他们日常理解的事情进行解释和展开。科普既是一门艺术,也是一门学问。

2024年4月6日,褚院士在央视《开讲啦》的讲台,讲述他探索红外世界的奇妙之旅

3 培养学生的心得

我认为学生做科研不仅要“专”也要有点“博”,所谓博士,不仅要有自己专门的知识和技能,也要有相关联的知识面。

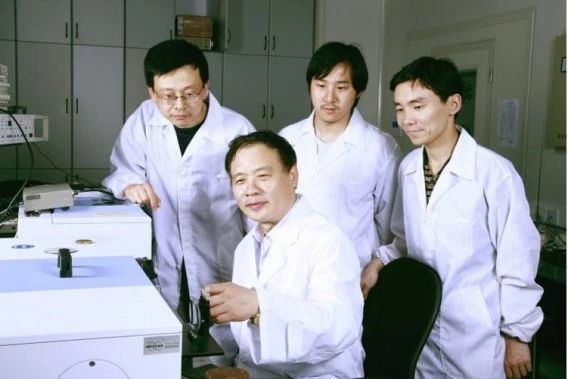

我以做光谱实验为例,有的学生会想这个样品是怎么制备的,材料是如何生长的,它的晶体结构,电学性质怎样;测光谱时,又考虑光谱仪的结构是什么样,原理是什么?甚至打开看看里面是如何测试的。这就很好。但是,如果一个学生拿样品去测一条谱,或者把这个样品送到其它地方去测。他也得到测量结果,也对测好的光谱进行分析,那么他得到的训练就不够。所得到的结果也可能不全面,分析也可能不准确,还不知道具体的问题出在哪里。所以我们培养学生,要让他/她以自己的工作为圆心划圆,不仅要了解自己做的事情,也要了解与自己研究相关的事情。不然培养出来的学生会很单一,能力也不高。

褚院士和学生们在光谱实验室

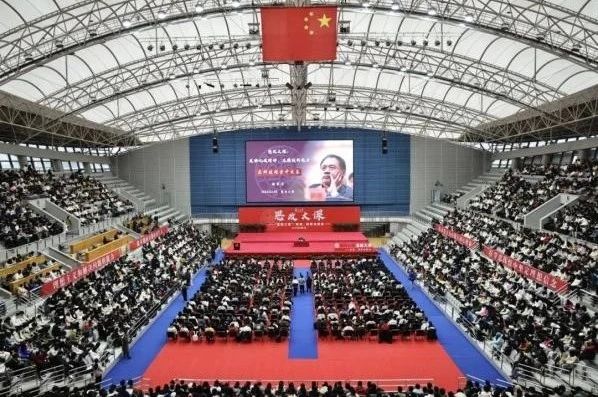

褚院士为复旦大学全体2024级相辉学员授课

另外,我们做科学研究很多时候是在用原来的模型理论方法来解决新的问题,可以看看是否能发现它的不足之处,并想办法对其进行完善,或者提出新的模型,那么这就是你的贡献。所以在做科学研究时思路一定要开阔,要由此及彼,由表及里,透过现象看本质,注重事物之间的联系。这样能力才会得到锻炼和提升。在培养学生过程中,我们要培养学生两方面的能力,一方面是学习新知识的能力,能够“自己学”。另一方面是解决实际问题的能力,不仅掌握本专业的知识,更要掌握与本专业有关的其他科学知识。要既能动脑,也能动手。不仅知道自己所做工作的位置,也了解与该工作紧密相连的前端、后端的关系与情况。对于科研而言,我们需要培养学习能力、理解能力、思维能力和动手能力,以掌握基础知识。专业知识的掌握和相关领域的熟悉同样重要。善于思考、提问和实践的能力是必不可少的,同时兴趣是非常重要的。因为有兴趣,就会勤奋,就会很愿意钻研琢磨。同时,也要勤勤恳恳,一步一个脚印地做研究,也要有志向,把国家的、单位的、个人的志向融合起来。

2024年3月5日下午,褚院士在复旦大学正大体育馆与近3700名复旦本科生面对面,首讲“强国之路”思政大课

作 者:褚君浩

协助整理:郭福英

编 辑:韩 佳