编者按

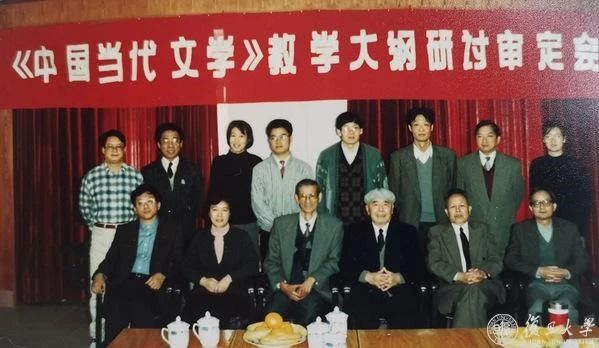

为充分体现我校老教授的政治优势、经验优势、威望优势,进一步推进老同志在当前“三全育人”综合改革背景下发挥作用,2019年,我校设立了老教授课程思政工作坊。在老干部党委的统筹下,由老干部工作处牵头负责,联合退休教职工工作处、教务处、党委教师工作部等部门,共同推进老同志参与学校中心工作。2020年,工作坊联合《复旦》校刊,开设“老教授谈教书育人”专栏,特邀各院系老教授结合多年来教书育人的经验,围绕“我所开设过的课程”、“我当年是怎么编写教材的”、“我当年是怎样在教学中对学生进行价值观教育的”、“我们当年是这样备课的”等主题撰写文稿,传授经验为主,讲述当年故事为辅,为广大在职教师备课、教学、教材编写等方面提供借鉴和参考。

“老教授谈教书育人”专栏系列文稿,既在《复旦》校刊定期发表,也在《校史通讯》和复旦主页“相辉笔会”刊登,并陆续在“旦园枫红”公众号加以推送。本期与您分享陈思和教授的教研心得,并借此对陈教授表示敬意和谢意。

学生是我最好的作品,是我从教42年最好的见证人

陈思和

复旦大学哲学社会科学领域一级教授,文科资深教授,博士生导师,现任复旦大学国家智能评价和治理实践基地主任,兼上海市作家协会副主席,中国当代文学学会副会长等。曾任复旦大学人文学院副院长、中文系主任、复旦大学图书馆馆长等职以及中国作家协会全委会委员,中国现代文学学会副会长,中国文艺理论学会副会长、《上海文学》主编等社会兼职。曾获2004年教育部“长江学者”特聘教授,教育部第三届高等学校教学名师奖、教育部首届教材建设个人先进和上海市教委系统优秀党员等。研究方向为中国二十世纪文学,中外文学关系,当代文学批评。著有学术传记《人格的发展——巴金传》,学术专著《中国新文学整体观》《新文学整体观续编》《从广场到岗位》等,另编有《陈思和自选集》《陈思和文集》(七卷)《思和文存》(三卷)等。论著多次获得上海市哲学社会科学优秀成果著作一等奖、教育部高等学校科学研究成果奖一等奖和第七届鲁迅文学奖等。

复旦大学重新塑造了我

我是1977年全国恢复高考后第一届考生,在复旦大学接受了当时环境下最好的人文教育。除了我学习的现代文学专业蕴藏了丰富的思想文化资源,还有一种人文教育,就是导师们的言传身教。复旦大学重新塑造了我。大学给我很多方面的资源,最宝贵的就是一种大气象的彰显。也许并不是所有复旦人都能感受到这种气象,但如果不进复旦,我可能走的是另外一种道路。首先是复旦校园的思想解放运动,中文系产生了“伤痕”文学,直接把我引向当代文学批评的道路;其次是复旦大学拥有贾植芳这样的人生导师,直接引导我对现代知识分子道路的自觉实践;三是复旦大学的学术气氛鼓励我与李辉合作研究巴金,赋予我新的人格理想。我的人生学步阶段就是这样在复旦大学的人文学术空气中完成的。大学一年级下半年,我感觉整个人都变了。我仿佛是一只深埋在土中的蛹,生命被裹在天地自然之中,拼命吸吮土里的营养、树根的汁液以及承受阳光雨露的照拂滋润。

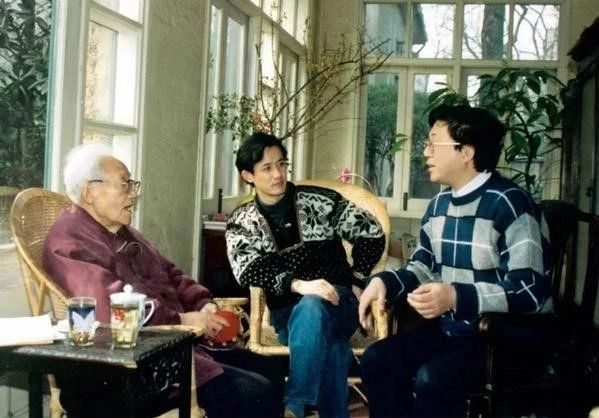

1990年,巴金先生与李辉、陈思和

我在考进复旦大学以前,读书基本上是自修性质的,主要还是依自己兴趣来读。进了复旦大学以后,读书就是一种工作状态,围绕写作、学习、研究来读的。我尽可能把工作状态与个人兴趣结合起来,使读书成为一种享受、快乐的事情。我的导师贾植芳先生,他在我刚起步写论文做研究时,就告诉我:研究一个作家,一定要读他最初发表的文本,了解它的最初动机是什么,出发点是什么,并且要注意他在什么时代背景下对文本进行修改的。这一点我受益匪浅。我导师精通英文与日文,他以前上课都是手捧一大堆外文资料,在课堂上一边翻译一边讲解,都把学生迷住了。我做不到贾先生的学问境界。我对学生的阅读生活没有要求,但对于他们写论文时使用的版本和资料选择,是比较关注的。我希望学生多读专业范围内的书籍,一个学者没有一定的读书量,很难称得上专家。

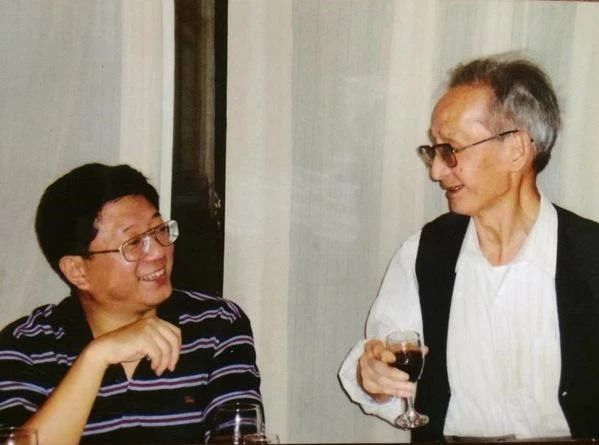

贾植芳先生与陈思和

做教师是我一生该走的路,学生是我最好的作品

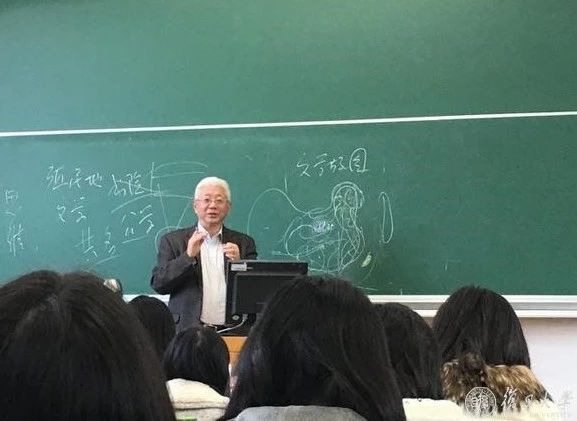

我很喜欢做教师。当我留在复旦大学工作后,我天然觉得这就是我所爱的工作环境,是我一生应该走的路。因为我爱这个工作,我走在复旦大学校园里,走在教室、走上讲坛,这一切都是我应该的,我就应该这样生活。我们每个人都要坚守自己的岗位,对我来说,我坚守的就是一个教师的岗位。从某种意义上说,学生才是我的作品。一届届学生毕业跨出校门,把在复旦大学学到的精神传统传播到全国各地,培养出更多的优秀的青年人。我为之感到欣慰。学生就是我最好的作品,也是我从教42周年的最好见证人。

我从小的理想就是当一名教师。不过那时没有想过当大学老师。后来大学毕业留校任教,我发现自己很喜欢教师这个职业。比我做科研更喜欢。记得留校第一年,我就担任了1982级同学的班主任,带了他们四年。在他们四年级快毕业时,我给他们上了一门新时期文学的研讨课,很多学生都参加了。他们积极发言,与作家们对话,后来我把他们的发言记录都整理出来发表了,还出了一本书叫《夏天的审美触角》。当时我为这本书写编后记,就说过这样一句话:我最好的作品不是写出来的,而是我的学生。这批学生中就有学者郜元宝、宋炳辉、严锋、王宏图等等。当然在其他领域也有很多优秀人才。我认为这就是一个教师的最大收获。我始终认为,自己的第一职业是教育,业余爱好才是写作。

我有很长一段时间在复旦学院上通识教育课程。我特别喜欢这门课,是讨论课,听课的都是中文系以外的学生。他们没有太多的专业上的条条框框,喜欢在课堂上抢着发言,童言无忌,热情表达自己的读书心得和观点。有时候抢着发言的学生太多,我反倒被他们挤到讲台下面了。但我觉得,通识课就是要激发起学生们的人文自觉,鼓励他们焕发出生命的能量,投入到学习做人方面去努力。这是我觉得最成功的一门课。可惜我现在已经好久不上这门课了。

做同时代人的批评家

我个人对学术的认知,从来不是“纯学术”,也不只是如何看待专业的问题。我自己在寻找一种人生道路,这是价值观的问题。一个人必须要有自己的人生观和价值观,就是你怎么生活?怎么面对这个世界?你的立场在哪里?对我来说,学术是我安身立命的基本立场,是基本的生活行为。这样的立场,使我活得像一个知识分子。当时老师教我就是这样教的:做资料,读文本,然后就是思考自己的价值观。就是这样的传统。第一就是理论观点要从研究当中完成,要学会在生活中发现问题,要学会在研究实践中发现问题。比如研究当代文学,学者就要有前瞻性,你要觉得讨论这个问题可能会对以后的文学产生影响。只有自己发现了问题的价值,才能去全力以赴地解决问题;其次,在我看来,任何学术问题其实都是你自己的问题。你所有提出的问题都要解答你自己的困惑,这是你对人生的态度、对社会的态度的投射,而不是与你无关的,为写论文而设计的问题。我现在非常鼓励学生研究同辈作家,要做同代人的批评家。因为上代人的问题往往是在一个你所不熟悉的环境下产生的,你不一定能够从中找到你自己的问题。但是同代人的困惑你是理解的,他们的痛苦、他们的追求也可能是你的痛苦你的追求,他们为什么这么写,你是了解的。如果你只关心前辈的问题,你就只能跟着前人的思路走。

我认为我们这个学科是没有什么故纸堆的,我们的希望就在当下,了解当下推动当下。研究现当代,就是为了解决当下的问题。所以,“当代”的概念包括了未来,联系着未来。我们要关心的是,未来的文学会是什么样的?再过五年的文学是什么,再过十年的文学是什么,对这个方向要有预期性,否则出来一个好作家,我们还是后知后觉,不能及时发现和推动进步。

知识分子的岗位意识的实践需要有强大的主体精神所支撑。说到底,就是要用最专一的情怀投入到专业理想中去,爱自己的专业,爱自己的岗位,没有哪种外在力量可以剥夺这种执着的感情。生命的精神能量的创造力要比生理能量强大得多,也长久得多。

作 者:陈思和

协助整理:郭福英

编 辑:韩 佳