编者按

为充分体现我校老教授的政治优势、经验优势、威望优势,进一步推进老同志在当前“三全育人”综合改革背景下发挥作用,2019年,我校设立了老教授课程思政工作坊。在老干部党委的统筹下,由老干部工作处牵头负责,联合退休教职工工作处、教务处、委教师工作部等部门,共同推进老同志参与学校中心工作。2020年,工作坊联合《复旦》校刊,开设“老教授谈教书育人”专栏,特邀各院系老教授结合多年来教书育人的经验,围绕“我所开设过的课程”、“我当年是怎么编写教材的”、“我当年是怎样在教学中对学生进行价值观教育的”、“我们当年是这样备课的”等主题撰写文稿,传授经验为主,讲述当年故事为辅,为广大在职教师备课、教学、教材编写等方面提供借鉴和参考。

“老教授谈教书育人”专栏系列文稿,既在《复旦》校刊定期发表,也在《校史通讯》和复旦主页“相辉笔会”刊登,并陆续在“旦园枫红”公众号加以推送。本期与您分享姚泰教授的回忆文稿,一同领略学校当年教书育人风采风范,并借此对姚教授表示敬意和谢意。

回忆我的学生时代二三事

姚泰

原上海医科大学校长,复旦大学上海医学院生理学教授,博士生导师。1959年毕业于上海第一医学院医疗系,同年考取同校生理学研究生,1962年毕业后留校任教,从事生理学教学和科研工作,主要研究领域是自主神经系统对心血管和肾脏活动的调节,期间1979~1981年在瑞典哥德堡大学生理学系福尔柯夫实验室做访问学者。曾获得国家教委科技进步奖、卫生部医药卫生科技进步奖、中国高校科技奖和光华科技基金奖等科研成果奖。主编全国高等医学院校规划教材《生理学》(第五 、第六版)、八年制和七年制临床医学专业规划教材《生理学》(第一、第二版),以及参考书《人体生理学》(第三、第四版)等学术专著。曾任中国生理学会理事会理事长、《生理学报》编委会主编、医学神经生物学国家重点实验室学术委员会主任等职。1997年被瑞典哥德堡大学授予荣誉博士学位。

开学

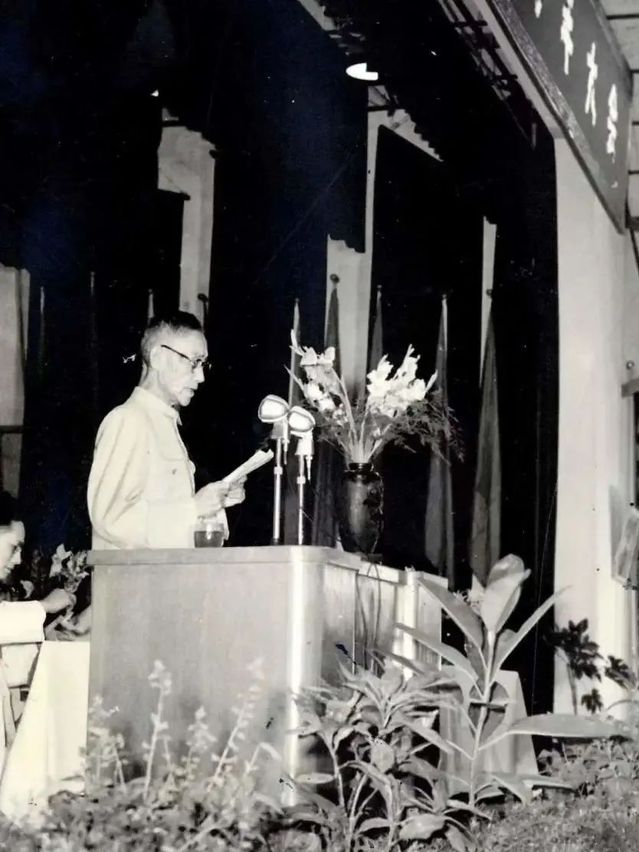

每年新生入学后,学校都会专门召开新生入学欢迎典礼,有一次在开学典礼上,我们还看到了颜福庆先生。他当时是医学院的副院长,虽然已经70多岁了,但精神矍铄。记得他当时身穿一套白色的中式服装,手里拿一把黑色折扇,坐在讲台的右边。他面带着微笑,时而把折扇打开,很快地扇上几下,又再收拢。典礼上,他为我们讲了上医的传统精神,还重点强调上医学生毕业后要践行为人群服务的宗旨,不要开业做私人医生。我们坐在台下,发觉他习惯于把上医称为“第一上海医学院”,他讲话带着明显的上海本地口音,很多外地同学开始时听不太懂,但是他说话非常风趣,总是能引发大家一阵阵的笑声和掌声。

▲ 颜福庆院长在讲话

开学后,有关教学和学生方面的事务,很多都是由黄家驷副院长跟我们讲的。我们知道黄家驷是著名的胸外科教授,所以非常尊敬他。他告知我们,从我们入学这一年开始,考试将采用口试方式,并实行五级分制,即3分为及格,4分为良好,5分为优秀,2分为不及格。这也是当时全面学习苏联的一个方面。黄院长还向我们仔细地讲了五级分制的具体做法、考试的方式、评分的标准等。这让我们感觉到,从我们这一届开始,很多事情的做法都会是新的。

▲ 学生考试,黄家驷(左一)林飞卿(左二)苏德隆(左三)

上课

当时我们在南一楼的教室上课,两个班级的学生一起。讲课的老师大多都是教授、副教授,而且一学期的课都由同一位教授上,年资稍低的老师往往只能“试讲”一两次。老师们讲课非常认真,讲解和板书都非常清晰,常常和听课的学生有呼应,在重要、关键的地方往往会重复讲一遍,让学生能做好笔记。给我们班级讲课的化学老师居秉菁、物理学老师庄鸣山,以及后来基础医学课程的董泉声(生理学)、李亮(生物化学)、徐荫祺(寄生虫学)、林飞卿(微生物学)、朱益栋(病理生理学)、严家贵(病理解剖学)、全钰珠(药理学)等老师的讲课,都得到我们学生的高度评价。解剖学王永豪老师在讲课时,不时地在黑板上画画,用生动的线条把各种脏器的解剖结构和比邻关系准确、形象地表示出来,能很好帮助学生理解和记忆,我们学生都照着在笔记本上画了下来。

▲ 学生在梯形大教室上课

▲ 朱益栋教授辅导学生

等到四年级时,我们在中山医院的礼堂里上临床课程,这里能容纳四个班级240多位学生。给我们上课的老师都是全国知名教授,内科的有林兆耆、吴绍青、陈悦书、李宗明、戴自英等老师,外科的有崔之义、林春业、陈化东、左景鉴等老师,妇产科的有郑怀美老师,儿科的有彭大恩老师,眼科的有郭秉宽,耳鼻喉科的有胡懋廉老师。他们讲课前都充分备课,讲课时条理清晰,板书整齐,语速恰当,并且准时下课。每位教授的讲课风格又各有特色。记得吴绍青教授每次上课时,必定先要提问,请两个同学站起来回答,如果回答得不好,下次上课必定再向他提问,所以同学在听课前都做好准备。陈悦书教授每次上课时一定会在黑板上写“今日有答疑”几个字,欢迎同学在课后去向他提问。陈化东教授讲课时,话语生动有趣,常常会引发同学们的笑声。有一次,李宗明教授讲胃病时胃黏膜的变化,走到讲台边上用手抚摸着幕布说:“像天鹅绒一样”,这个景象我至今记忆犹新。林兆耆教授在讲肝硬化时,双手放在背后,在讲台上一边左右来回踱步,一边大声地讲:“第一点……第二点……”,一直讲到“第十六点……”,给我们留下了深刻的印象。

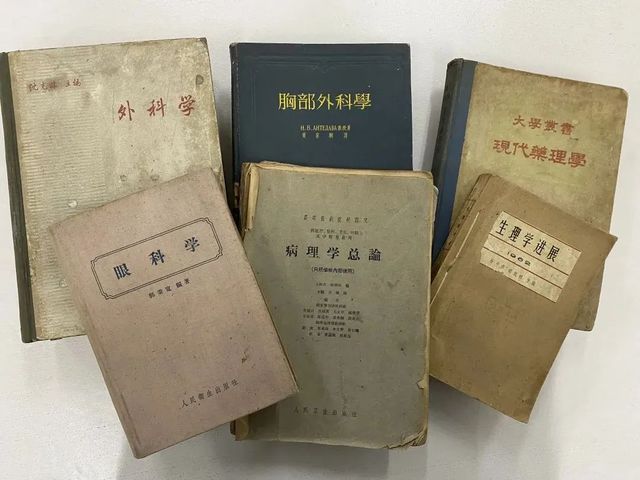

当时我们用的教材,是由各个教研组的老师自己编写的讲义,没有教科书。多数课程的讲义经学校印刷厂印刷成册后发给学生,如果少数课程的讲义还没有全部完成,只能在课前先发活页讲义。所以我们学生在听课时都像速记员一样认真记笔记。有时写得稍慢了些,漏了几句话,下课后就找同学对笔记,把缺的地方补上。实际上,老师们的讲课内容是他们多年教学和科研实践的结晶,是十分宝贵的,所以同学们对笔记都十分重视,而且那时学校图书馆能供学生看的参考书很少,因此记笔记就成为一个非常重要的学习手段。所以当时同学中流行一句话:“上课记笔记,下课对笔记”。有的同学还在后面又加了一句:“考试背笔记”。后来,有一批翻译成中文的苏联教科书出版,但和老师们课堂讲授的内容并不能很好地配合,所以大家看得不多。到20世纪50年代末,我们国家的医学教科书陆续出版,最引人注目的是沈克非教授主编的《外科学》,那本书很厚,用的纸张在当时来说是非常好的,大家称这类书为“枕头书”。我在学校的新华书亭看到这本书后,立刻就买了一本。1959年我毕业时,徐丰彦教授主编的《生理学》和李亮教授主编的《生物化学》刚出版,我就把这两本书作为我报考生理学研究生的备考用书。

▲ 教材

上大课主要任务是听讲,而上实验课就要动手了。在实验课上,带教老师除了指导我们怎样做实验外,还都反复强调做实验必须有严肃的科学精神和科学态度,要注意操作的正规性,严谨地处理所得到的实验数据,严肃地对待实验动物,还反复提醒我们要爱护仪器设备。如规范地使用显微镜、分析天平,正确地清洗试管和节约用蒸馏水等。后来在学习外科手术学时,带教我们的郁解非老师对我们学打结、持止血钳、持手术刀等操作要求十分严格。同学在操作时,他在各组同学中巡回观看,手中拿了一把很大的止血钳,看到同学有操作不合正规的地方,就立刻把手中的止血钳指过去,要求同学重新操作。

▲ 基础医学部学生在做实验

考试

那时很多老师会在下课前5到10分钟让学生拿出一张纸,做一道测验题。在实验课上,老师也常常会先让我们做一道测验题。有时我们没有很好准备,答不出测验题,就知道自己该怎样努力了。

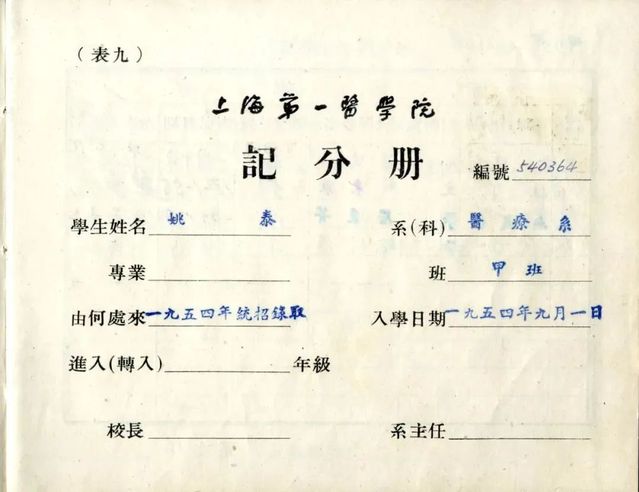

前面我提到过,从我们那届开始,期终考试是采用口试的方式,按次序逐个进入考场接受考试。我们先在准备好的考签中任意抽取一份,每份考签中有三道考题,第一道是大题,要求学生答题时充分发挥,另外两道是小题,只需一般回答。学生在抽取考题后先到准备室内准备40分钟,然后进入考场接受考试。考场中有两位老师,通常一位是讲课老师,一位是实验带教老师。每名学生口试的时间是20分钟。学生用口述的方式回答考题,有时也可使用黑板书写。一般老师都要对学生的回答进行追问,然后根据学生回答的情况当场给分。另外还有一个规定,如果主考老师认为学生的回答很好,但还不够十分满意,评分在4分和5分之间,这种情况下,主考老师可以再临时出两个题目,让学生当场回答,如果答得好,就可以给5分。我们每个学生都有一本“记分册”,口试前把记分册交给主考老师,老师评分后当场在记分册上写上分数并签名后,再把记分册交还给学生,口试就结束了。

▲ 记分册封面

▲ 记分册

很多同学都觉得口试的方式很好。在口试中,主考老师可以较深度地了解学生对考题相关知识的掌握情况,同时还可以知道学生对所学知识的表达能力。但是对于学生来说,也有一个“运气”的问题,如果抽到的考签恰好是自己掌握得不太好的部分,那么得到的考分就比较差了。从学校的教学安排来说,教师的工作量非常大,必须出许多考试题,还要求每张考签上试题的难度相当。另外,口试所需要的时间太多,一个班级60人,如果一门课程的考试设两个考场,也要花一天半甚至更多的时间才能完成。更何况我们那届有480个学生。所以后来学临床课程时,考试就以笔试的形式进行了。

那时还有一个规定,如果一个学生期终考试各门课程都得5分,同时,品德操行的评分在“乙等”以上, “准备劳动与卫国体育制度”的各项测验也都及格,学校就会给予“优等生”称号。我很幸运,在二年级时曾经得到过这个称号。

课外活动

那时学生在德、智、体、美、劳各方面都要全面发展,所以我们除了认真学习专业知识外,还积极参加各种课外的文体活动。

学校规定学生除了品德和专业课程外,在体育方面,还必须通过“准备劳动与卫国体育制度”(一级)的体育测验标准才能毕业。所以每天下午四点半后,操场上总是有许许多多学生在锻炼。体育测验在力量、速度、弹跳、耐力等方面都规定了及格标准,所以学生们常常针对自己的弱项加强锻炼。

▲ 学生劳卫制授奖大会

推广“准备劳动与卫国制度”,是大众性的体育普及活动。除此之外,学校还专门组织了一部分学生参加射击和摩托车骑行训练。我参加了射击组,学习小口径 步枪射击。我们班的体育委员施慧芳参加了摩托车组,她成绩很好,经过专门训练后,还参加了第一届全国运动会比赛。女子垒球队也是一支具有传统特色的高水平球队,连续多年保持在国内一流队列。还有赛艇队也取得了很好的成绩,贾瑞菊老师就是当年女子赛艇队的一名主力队员。我还记得,当时赛艇队在全国比赛中获奖后,舵手廖崇先向全校同学报告了船队训练和比赛的情况,大家受到了很大鼓舞。

▲ 图片从左到右依次为:赛艇队训练、摩托车训练、射击训练

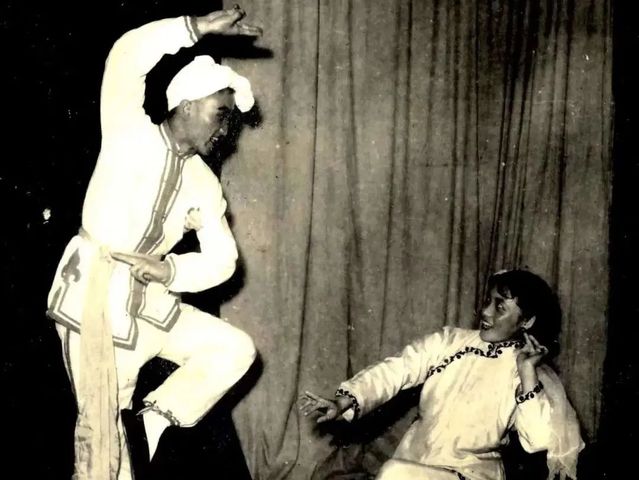

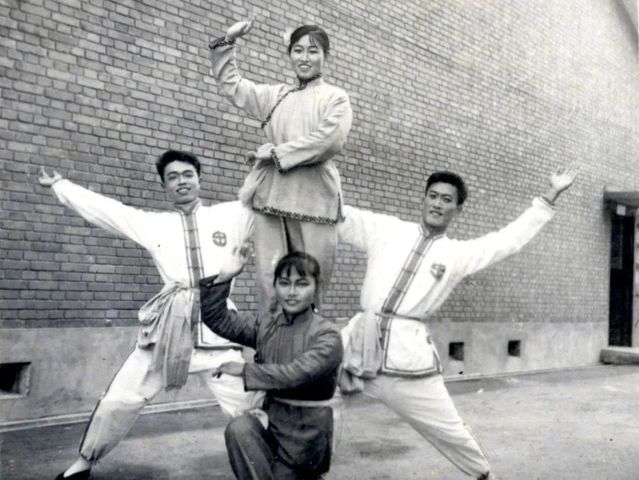

在文娱活动方面,学生组织了许多社团,有歌咏团,舞蹈团,话剧团,诗歌朗诵团,京剧团,越剧团,评弹团,乐器组还有西洋和民族乐队等。我们班有很多同学都参加了社团,如钱熙国(话剧团)、华炳春、邱维勤(京剧团)、余永真(越剧团)、李守义(评弹团)、黄伟民(国乐团)、杨茂材(西乐团)。我曾参加过舞蹈团,但发觉自己缺乏舞蹈天赋,后来就慢慢喜欢上了朗诵。每个社团都有专人负责组织工作,定时安排各种活动和演出。诗歌朗诵组的负责人是四年级儿科班的张安中,她的组织能力很强,常常在大礼堂举办诗歌朗诵会。除了朗诵,还经常邀请演员来学校表演。演出前,他们先在大饭厅门口贴出海报,每次演出时大礼堂都挤满了观众。印象最深的一次,是著名演员冯喆的表演,他站在幕前,双手做抱着一个孩子的姿势,亲切、温柔地念白:“好孩子,乖乖地睡吧,睡得乖乖儿的,啊……”那一声“啊”特别感人,赢得了全场观众的一片赞叹。

▲ 图片从左到右依次为:排演越剧“西厢记”、排演黄梅戏“夫妻观灯”、排练扇子舞、排练舞蹈、利用课间排练舞蹈

我们每周六晚上都要举行周末舞会。起先舞会安排在几个比较大的教室举行,后来新大楼(今7号楼)建成了,大楼中部三层楼各有一个大教室,铺了磨光水泥地面,就成为了大家向往已久的舞会场地。二楼教室是主要的舞会场地,挤满了人,跳舞好的同学都在那里。三楼舞场是初学者的场地,不太拥挤。底楼教室则是同学们学习跳舞的地方,人就很少了。那时学生会和团委都要求大家踊跃参加舞会,以此促进同学之间的交流,增进友爱情谊。团委为此还召开全校的班干部会,班干部纷纷在会上表示一定做好动员工作。记得三年级的一位女生上台表态说:“我们班级保证百分之百参加”。她说的是上海普通话,她把第二个“百”字发了“八”的音,引起台下一阵笑声,她在台上觉得莫名其妙,不知大家为什么笑。我们医学院的特点之一是女生比较多,而上海交通大学则女生很少,所以交大学生会常常到我们学校来贴海报,邀请我们学校的同学(特别是女同学)去参加他们的舞会,这也增进了校际之间的交流。

新年到了,学生会在大饭厅举办迎新舞会,舞会的场地就大了。大家兴致极高,准备跳个通宵。新年钟声敲响时,从舞台的幕后走出一位“圣诞老人”。他背着一个大口袋,走到前台,对大家说:“同学们新年好!今天我从西伯利亚飞到这里,和大家一起迎接新年到来……”我们在舞台下,从说话的口音特点猜圣诞老人的扮演者。圣诞老人说了几句,就把面具拿下来,果然是尊敬的颜福庆院长,大家立刻报以持久热烈的掌声。接着颜院长告诉大家,上医要迎来大发展了,枫林桥北堍和学校新大楼北面都有一块地将划为上医校园,斜土路南面也将要建造一座新的肿瘤医院,把原来的镭锭医院搬过来。大家听了都非常兴奋,掌声不断。(注:后来国家计划把上医搬迁到重庆,所以这个规划就没有实行,但肿瘤医院还是建起来了。)

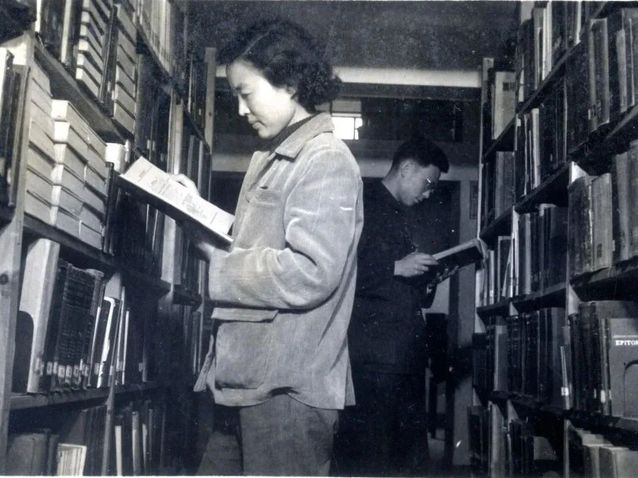

课外活动还有一个重要方面,那就是组织学生科研兴趣小组。其实,当时学校的科研条件是很有限的,组织学生参加科研兴趣小组,主要是为了培养学生的科研兴趣,让学生学习和了解什么是科学研究,以及怎样进行科学研究。而活动的主要内容,则是确定一个研究课题,寻找和阅读参考书,写一篇书面报告(读书心得),并在兴趣小组的同学中宣讲。参加兴趣小组的同学可以得到一张教师阅览室的阅览卡,能进入教师阅览室看书。我参加了微生物学的兴趣小组,在高骥千老师的指导下查阅了几篇有关伤寒杆菌带菌者的研究报告。走进教师阅览室,我才知道原来图书馆里有这么多的书,原来可以读和需要读的书有这么多,才体会到为什么人们常常说“知识的海洋”,也真正知道自己的知识只是沧海中的一粟。我认真地写了一篇读书心得,也在兴趣小组做了报告。这些活动,现在看起来是很普通的,但在当时对我们还是有一定的帮助,让我们懂得了不但要追求知识,还应该创造新的知识。

▲ 查阅资料

上面说的这些故事,已经过去六十多年了。六十多年的变迁,真是天翻地覆。现在的上医,校园占地虽然没有扩大多少,但校园环境、楼宇、装备的先进性和现代化比几十年前不知优越多少倍。各个附属医院的规模和医疗科研水平更是日新月异,学校师资和学生的教学、科研水平都有新的提高。

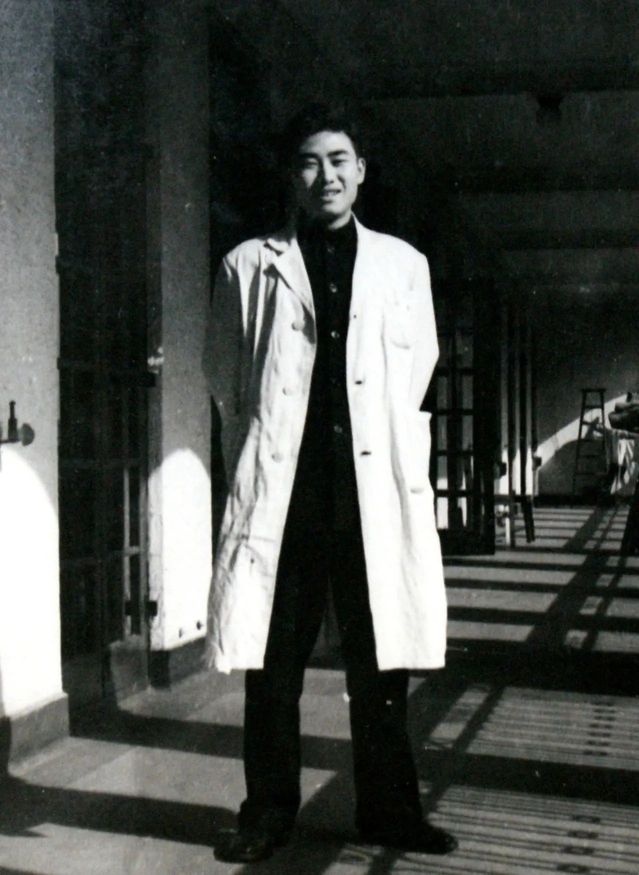

▲ 1959年秋姚泰在上海第六人民医院实习

▲ 图片从左到右依次为:1958年合影,左起: 孔本瞿,崔闻华,潘孝仁,姚泰,李志善,金绍国,朱世能、1958年初甲班同学在大草坪合影、1959年班上部分同学在中苏友好大厦前合影、1959年在长风公园、1959年夏班上部分女同学在长风公园

回忆往事,是为了能更好地反衬当前,珍惜当前,但又不满足于当前,以更大的步伐前进。现在上医制定了宏伟的建设和发展规划,我相信大家一定能同心协力,奋发实干,向世界一流大学的目标迈进。

本文作者姚泰系上医1954级校友

文章来源于“复旦记忆”公众号

本文编辑:韩佳