编者按

为充分体现我校老教授的政治优势、经验优势、威望优势,进一步推进老同志在当前“三全育人”综合改革背景下发挥作用,2019年,我校设立了老教授课程思政工作坊。在老干部党委的统筹下,由老干部工作处牵头负责,联合退休教职工工作处、教务处、党委教师工作部等部门,共同推进老同志参与学校中心工作。2020年,工作坊联合《复旦》校刊,开设“老教授谈教书育人”专栏,特邀各院系老教授结合多年来教书育人的经验,围绕“我所开设过的课程”、“我当年是怎么编写教材的”、“我当年是怎样在教学中对学生进行价值观教育的”、“我们当年是这样备课的”等主题撰写文稿,传授经验为主,讲述当年故事为辅,为广大在职教师备课、教学、教材编写等方面提供借鉴和参考。

“老教授谈教书育人”专栏系列文稿,既在《复旦》校刊定期发表,也在《校史通讯》和复旦主页“相辉笔会”刊登,并陆续在“旦园枫红”公众号加以推送。本期与您分享邵丙铣教授的教研心得,并借此对邵教授表示敬意和谢意。

感恩,是我在复旦学习和工作的动力源泉

邵丙铣

1961年毕业于复旦大学物理系固体专业,1964年在半导体物理与器件专业研究生毕业,1965年留校任教。主要研究方向为半导体器件、微电子技术和集成电路设计,发表80余篇论文,合著《数字集成电路设计原理与应用》《MOS集成电路的分析与设计》等著作,曾多次获得教育部中国高校科技进步二等奖,曾在美国和德国的知名机构进行过研究访问。

1956年,我踏入复旦大学物理系的大门,那是新中国成立后的第七个年头,是党和国家探索中国特色社会主义道路的开篇之年。当时的我年仅十七岁,有幸成为了一名光荣的大学生。

我在中学时期各科成绩优异,毕业于复兴中学后,我报考了大学,也取得了很高的分数,但却没有学校愿意接纳我,迟迟未收到录取通知书,因为我的“出身”不太好。当时,我的同学们纷纷收到了北大、清华的通知书,而我在家中焦虑地等待着。我的学校团委书记对我关怀备至,他主动帮忙去查询我的通知书为何迟迟未到。不久后,我终于收到了复旦大学的录取通知书。当时,复旦大学正逐渐在高校之中崭露头角,我对复旦充满了感激之情。如果没有复旦大学的接纳,就没有我今天的成就。尽管当时的学习条件艰苦,但我通过自学和不懈努力,克服了种种困难。感恩,是我在复旦大学学习和工作的动力源泉。

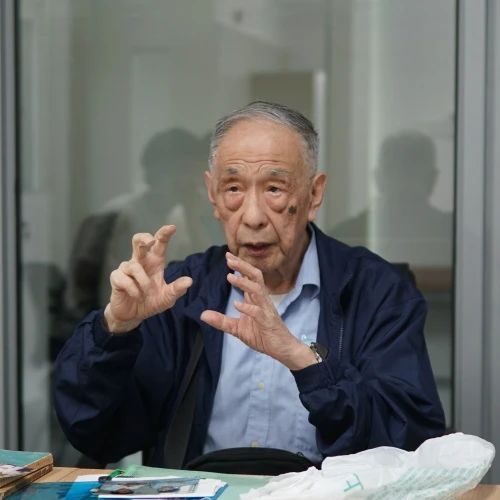

邵丙铣教授在材料科学系2022级本科生迎新大会暨开学第一课上讲课

我在半导体领域的学习和研究始于1958年,当时我们不仅需要专注于书本知识的学习,还进入实验室开展工作,尝试制备二极管。在那个时代,半导体材料和单晶极为稀缺,锗材料甚至是从北京远道运来的。谢希德教授是我的导师,毕业于麻省理工学院,她是新中国首位女性校长,还是上海市政协主席。她参与编写了多部关于半导体物理和固体物理的著作,我十分感恩和怀念谢希德教授。

1956年,复旦老校长谢希德教授(被誉为中国“半导体之母”)与当时未满周岁的儿子深情告别后远赴北京,和北大的黄昆教授一同主持工作,开启了中国半导体产业的发展之路。

1964年毕业后,我经历了下乡劳动等阶段。1969年,我们在半导体二极管的基础上,开始了集成电路的研究。当时的集成电路多为混合式,后来随着平面技术的发展,逐渐演变为单片式。平面技术利用硅材料的氧化层——二氧化硅来掩蔽和保护杂质,通过光刻技术在硅片上绘制线路。到了70年代,我们与工厂合作,出版了第一本教科书,并招收了一批研究生。80年代,我们材料系获得了上亿元的经费,参与了联合国的项目,建立了国家微分析中心,购置了大量先进的大型设备,为全国的芯片工厂提供分析服务。

在集成电路设计领域,我们进行了逆向分析,即将芯片拍照后拼成大图,然后分析每个电路中的元件和线路。我们还深入研究了芯片的材料和厚度等详细信息。美国的英特尔等大公司也有类似的部门,华为等中国公司也开展了这类工作。我们拥有众多分析设备,能够在这个基础上进行全面的微电子分析。

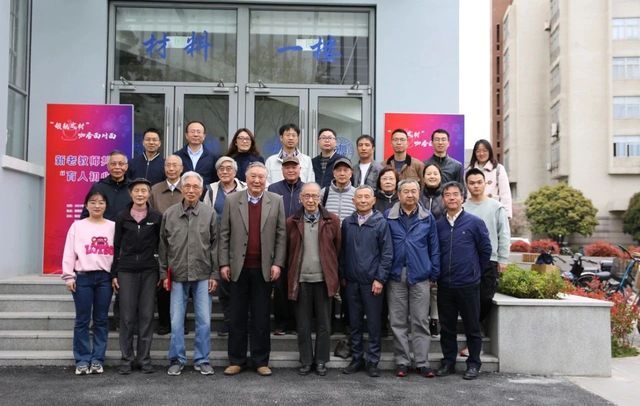

“新老教师共话‘育人初心’”

——材料科学系新老教师共聚一堂论发展(右四为邵丙铣教授)

我认为,无论在何种环境下,同学们对培育我们的国家和人民应该怀有一颗感恩的心,因为感恩能够激发我们的动力。大家要努力学习,打好基础,尤其是物理、数学等基础学科。尽管我后来专注于半导体物理的研究,但这些基础知识对我的研究工作至关重要。同时,还要注重感激和孝顺父母,珍惜学习的机会,努力创造条件,以期在未来的道路上不断前行。

供稿:邵丙铣

协助:材料科学系

编辑:韩佳