编者按

为充分体现我校老教授的政治优势、经验优势、威望优势,进一步推进老同志在当前“三全育人”综合改革背景下发挥作用,2019年,我校设立了老教授课程思政工作坊。在老干部党委的统筹下,由老干部工作处牵头负责,联合退休教职工工作处、教务处、党委教师工作部等部门,共同推进老同志参与学校中心工作。2020年,工作坊联合《复旦》校刊,开设“老教授谈教书育人”专栏,特邀各院系老教授结合多年来教书育人的经验,围绕“我所开设过的课程”、“我当年是怎么编写教材的”、“我当年是怎样在教学中对学生进行价值观教育的”、“我们当年是这样备课的”等主题撰写文稿,传授经验为主,讲述当年故事为辅,为广大在职教师备课、教学、教材编写等方面提供借鉴和参考。

“老教授谈教书育人”专栏系列文稿,既在《复旦》校刊定期发表,也在《校史通讯》和复旦主页“相辉笔会”刊登,并陆续在“旦园枫红”公众号加以推送。本期与您分享陈允吉教授的教研心得,并借此对陈教授表示敬意和谢意。

三篇作业,一段读书因缘

陈允吉

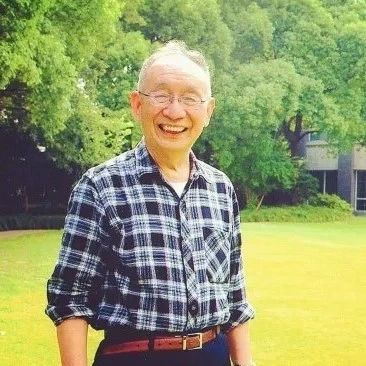

复旦大学中文系教授,中国古代文学博士生导师。曾任复旦大学中文系主任,教育部中文学科教学指导委员会委员,中国唐代文学学会常务理事,中国王维研究会会长,中华书局“二十四史”及《清史稿》点校本修订工程审定委员会委员。全国“五一劳动奖章”获得者,上海市劳动模范。

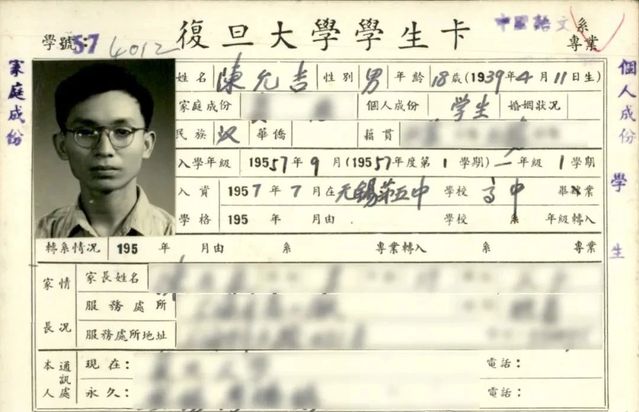

▲ 陈允吉教授当年学籍卡

在报考高校之前,涉及中国古代文学,我曾经读过两部近人撰写的著述,一部是胡毓寰的《中国文学源流》,另一部是李长之的《中国文学史略稿》(分上、中、下三册),让我对中国古代文学的整体面貌稍有粗略的了解。那时候特别能引起我兴趣的,是一些用马克思主义理论来评论古代文学的文章,观点既新,说理又透,不仅能在纷繁的文学现象中分清精华和糟粕,而且可以高屋建瓴地探讨对文学遗产如何“古为今用”的问题。那些观点明确一贯、分析细致入微的评论文章,我读起来总觉得很有味道。这样的兴趣爱好,在我考入复旦大学中文系后,仍在很长时间内影响着我关注和研习的走向。

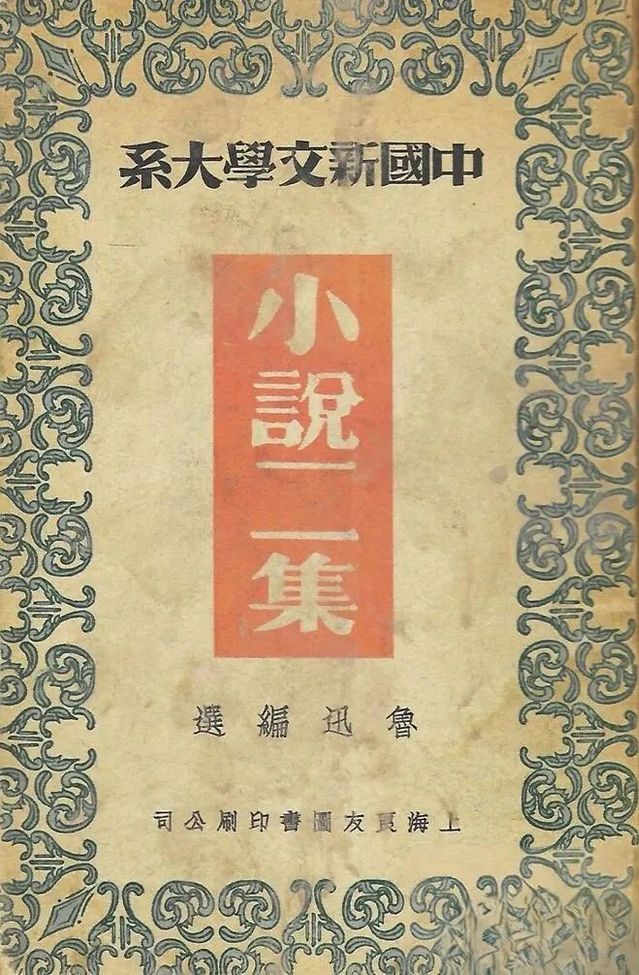

▲1950年代的复旦校门

刚进入大学,我什么书都喜欢看。我所属的那届高中生到1957年毕业,于1956年秋升入高三时,语文课的教材改用张毕来主编的《文学》课本。该课本按照文学史的发展线索来编写,注重分析和解读具体的文学作品。一套课本管两个学期,分为上、下两册,上册从《诗经》讲到魏晋南北朝小说,下册从李白讲到宋代话本,后面就是空白了。所以我大一入学后,就顺着中学语文学习的顺序向下延伸,先读《元人杂剧选》《琵琶记》《牡丹亭》等,还看了一些当代学者编集的俗文学资料,而戏剧界关于《琵琶记》的讨论,也引发起我较大的兴趣。本科二年级上“中国现代文学史”,我把赵家璧主编《中国新文学大系》里的小说部分看了一遍。除了鲁迅的小说外,留给我的印象较深者,是叶绍钧、落华生、郁达夫、冰心的作品。现代文学课程讲到巴金了,我就把巴金的东西看一看,我觉得他写得较好的作品,是《家》和《憩园》《寒夜》。低年级时我读书是相当随意的,也喜欢读外国文学作品。英国与德国文学我只看过少数作品,阅读比较多的是俄罗斯文学和法兰西文学。我对俄罗斯文学特别喜欢托尔斯泰,也喜欢屠格涅夫和契诃夫。法国文学读得较多的是巴尔扎克,也读大仲马、斯汤达、梅里美、莫泊桑、左拉和罗曼·罗兰的小说。尤需说一说的,是列夫·托尔斯泰的《战争与和平》,以及罗曼·罗兰的《约翰·克里斯朵夫》,竟至成为对我日后确立稳定生活观念所起作用特别明显的两部文学名著。

▲赵家璧主编《中国新文学大系》

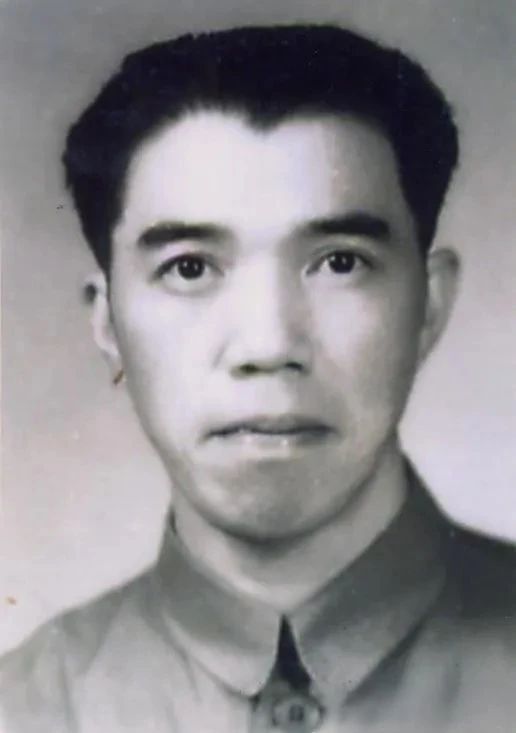

1959年9月,我升入大学三年级,开始听王运熙先生讲授的“唐宋文学史”。王先生讲授这一段文学史把握的主轴,在于努力揭示古代文学创作的历史文化意义,善于判别各家说法的得失而寻求一种实事求是的阐释,其所下之评断总能让人感到切理厌心,经得起岁月流逝的考验。其讲课之另一特点,是充分重视作品艺术特征的解读,屡能在具体的形象分析中达到启迪学生的效果。我有幸担任这门课的课代表,跟任课老师有较多接触的机会,由此我和王先生就逐渐熟悉了。我向王先生问学请益,关注的重点是在提高评论和分析问题的能力上面。从1959年到1960年,我前前后后写过三篇作业向王先生请教,其中第一、第二篇都是写在先生主讲“唐宋文学史”期间,至于第三篇作业的撰写,那是发生在一年以后的事了。

当“唐宋文学史”讲到盛唐文学,王先生安排了一次课堂讨论,讨论的题目是如何正确评价王维的山水诗,要求每一个听课的同学都要写一篇发言提纲,待课堂讨论过后交给任课老师审阅。我在仔细阅读王维部分山水诗作的基础上,根据自己的认识写了一些体会。这篇发言提纲主要强调山水诗的审美意义,并没有提供其他人尚未征引过的新材料,只是力图在掌握贬褒的尺度上拿捏得更恰当些。作业上交相隔半个月后,我请王先生提提意见,王先生的反馈好像印象不太深,只是说了一句“还可以吧”。第二篇是为讨论李清照的作品而写,同样属于发言提纲性质。李清照向以填词著称,但写诗亦颇有成就,她的词充溢着缠绵悱恻的感伤情绪,诗却很有丈夫气概,“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。”她在诗与词两种不同文体中表现出来不一样的思想感情,作为文学创作所产生的特定现象,非常值得我们付以探讨研究。当时根据王运熙先生提示的线索,我专心阅读清人俞正燮的《癸巳类稿》,此书有关部分对李清照的论述还是蛮深入的。最后我把自己在这一过程中获得的认知,汇总起来一并写入作业。王先生读了这篇发言提纲后说:“比上次有进步。”过不多久,“唐宋文学史”这门课程就结束了。

▲王运熙先生

1960年一整年,王运熙先生都在给我们班级开专业选修课,上半年讲“杜甫研究”,下半年讲“李白研究”。刚好在这段时间里,我接触到了王瑶先生的《中古文学史论集》(上海古典文学出版社1956年),该书原名《中古文学史论》,1951年上海棠棣出版社曾将它改编为《中古文学思想》《中古文人生活》《中古文学风貌》三书分别出版。王瑶先生的这部力作,以中古社会的大变局为背景,谈当世士人和现实政治的关系,谈他们特异的生活态度和行为逻辑,谈玄学、清谈、饮酒、求仙、服药与隐逸,又谈这一时期文学创作所呈现的诸多特点。《中古文学史论集》在方法论上秉持鲁迅的遗旨,给我以新颖而充实的感受,回顾我的读书经历,它确曾给我带来了震撼和喜悦。王运熙先生主讲的“李白研究”进程过半,要求每个选课同学做篇作业,我就写了一篇题为《论李白的求仙、饮酒、隐逸与任侠》的读书报告,围绕题目说的四个方面,一个一个方面展开评述,需知是际我正在细读李太白的全集,所引之材料自然比较丰富,再加上近期我又读过王瑶先生的《中古文学史论集》,又将自己获致的新鲜体验溶入本篇的内涵,殊有利于拓进兹文探究上述论题所达到的深度。该篇读书报告写成,共计两万余字,王先生这次说的不只是“有进步”,而是说:“写得很好,大有进步。”

▲王运熙先生晚年在家中给学生上课

王瑶先生对中古文学的论列,拓宽了我的眼界,促使我去积极思考问题。现在回过头来看,我当时写的那篇读书报告还有一些有待深入探讨的地方,譬如任侠。李白跟任侠的关系极为密切,比诸求仙之类,任侠似更有现实生活的基础。诗人要去求仙,却无法成为真正的仙人,最多当个道教徒。而“任侠”则不同,他们是社会上客观存在的一股法外势力。侠客在世俗生活圈里赢得了很多赞扬,然而学术界对这个社会群体作出的评价,人们的认识还是不太一样。先秦法家韩非子有所谓“侠以武犯禁”的说法,着重点在强调他们对法治社会的破坏作用;著名史学家王夫之的《读通鉴论》道及游侠者流,亦洵多批评贬斥之辞。近世鲁迅先生所撰《流氓的变迁》一文,从古代的游侠一直剖析到后世的流氓,指出他们的共同职志,是专在被压迫者面前跋扈称雄。李白是握有数百万贯家财的大商人,凡是时久从商就很容易与游侠搭上关系,试看现在商业经济特别繁荣的地方,诸如此类不把法律放在眼里的侠士一定很多。他们有自己设定的道德标准,以馈赠作为结交朋友和疏通关节的手段,说来说去都离不开对财富分配流向的关注。李白曾在都邑北门遭到流氓的围殴,他的仇家纠集了一帮人要让他吃些苦头,正在这极度危急之际,李白的朋友带着官府派来的人帮他解了围。在谈到他本人的经历时,李白自称曾经“手刃数人”,他到底有没有亲手杀过人?是个谁也没法搞清楚的问题。古代文学史里涉及游侠题材的作品,往往显示出两种趋向,一是去边陲从军建功立业,二是在城市游荡寻欢狎邪。这在李白的诗集里,二者皆可找到很多证据。在“文革”内乱发生的前几年,我就游侠问题一边搜集资料一边思考,无如前面提到的那篇读书报告就被搁置下来,而此期间自己对游侠问题沉积下来的点滴思考,再过十年后却被部分地写入了一篇小杂文里头。

1974年初秋,我与同教研室丁锡根先生、上海海运学院王熙梅先生等几个人,被借调去解放日报文艺部撰写评《水浒》的文章。在一篇经过集体拼凑出来的打头长文发表后,文艺部主任储大宏同志建议我们各自写些短文,我写成一篇杂文约二千五百余字,题目为《儒侠·奴才·蛀虫—读<流氓的变迁>》,爰经老储于审阅之际稍作修改,很快就在当年9月10日的《解放日报》上刊出。该文以鲁迅《流氓的变迁》一文观点贯穿全篇,将儒、侠二者结合起来评论宋江,从整体上说固然不脱当时一般应景文章的窠臼。但就其针对儒、侠二者的相互关连,以及游侠在古代社会产生的实际作用等问题上所做的论述,委实融汇着较长时间里我阅读和思考的一些积淀。恰于是际刘大杰先生热情找来,送我一套《三国志通俗演义》的影印本,要我帮助他给新编《中国文学发展史》第二卷文稿中的引文悉数核对一遍。刘先生又兴冲冲地说,日前他在《文汇报》上发了一篇题为《儒侠结合论宋江》的文章,因其视角独特罕有类似,让他内心感到非常满意。我禀告他在最近的《解放日报》上,也登了我一篇从儒、侠结合的角度去评论宋江的小文。先生听了十分诧异,要我快把登载此文的报纸拿给他看。他接过报纸先将文章的题目审核一下,然后逐段检阅全文的内容,时而低头沉吟,时而抬头若有所思,最后竟未吐一言将报纸还给了我。

▲刘大杰先生

刘大杰先生作为一个文学史专家,是由研究外国文学转向研究中国古代文学的,他对文学作品的审美价值寄予高度重视,对文艺思潮影响的感触殊为敏锐,兼有表述得体、行文畅达的优点,然而在正确运用材料方面却没有受过正规的训练,缘此并未养成严格校对引文的习惯。洎于先生撰文很少引用第一手材料,以故他的著作在正式付印之前,一定要有人把其中所有的引文细心核对一过。例如1962年中华上编所出版的《中国文学发展史》三卷本,即由上编所的老编辑金性尧先生承担此项任务。而1973年上海人民出版社刊印的新编《发展史》第一卷,则转请章培恒先生帮助校对引文;等到第二卷的校样出来,章先生忙别的事情去了,刘先生遂屈尊同我商量,后来由我帮他从头至尾校对一遍。我在勘核这部校样稿过程中,当读到第五章《李白的阶级地位和诗歌艺术》时,自己觉得要更加上心一些。于此先生论及游侠,采取明确的否定态度:“韩非称游侠为‘五蠧’之一。游侠总是为反动统治阶级尽忠效劳的;战国是如此,汉、唐也是如此。”至于李白尝与“斗鸡之徒打过群架”一事,在本章中间亦予简单述及,不过刘先生并未将此事同李白任侠挂起钩来,只是将它解释成诗人“染上商贾市民习气”后所产生的行为。谨按先生1962年版《发展史》第十四“盛唐诗人与李白”这一章,本无牵涉游侠之论列,只是先生在结构新编《发展史》有关篇章的内容时,察觉在李白的一部分诗歌里,“往往以颂侠来表示对儒家的轻蔑”,致使他必须对此作出明晰的评判:“他反儒是对的,但是颂侠是错的。”可知先生对游侠作出负面的评价,亦植因于对李白某些诗作的研探之中。而新编《中国文学发展史》第二卷文稿撰成后不久,评《水浒》运动即随之展开,故刘先生在《儒侠结合论宋江》一文中对“侠”的否定,同他在新编《发展史》里所持的观点是一脉相承的。

▲《中国文学发展史》1973年版书影

我听王运熙先生多门课程,前后撰写如是三篇作业,完成以后再请先生批评指教,过了十余年,又在撰文选题上与刘大杰先生有所交集,给我的帮助和启益均甚显著,称得上是我求学道路上一段美好的读书因缘。

▲ 陈允吉教授在复旦校园留影

▲ 年届九旬的陈教授精力充沛,亲自讨论修改本推送内容

本文由作者陈允吉教授口述 陈特、姚雪滢、陈志伟整理

曾载复旦大学校史研究室主办《校史通讯》2024年10月20日总第170 期,第2版

本文参照“复旦记忆”公众号,经陈允吉教授审核

本文编辑:韩佳