编者按

为充分体现我校老教授的政治优势、经验优势、威望优势,进一步推进老同志在当前“三全育人”综合改革背景下发挥作用,2019年,我校设立了老教授课程思政工作坊。在老干部党委的统筹下,由老干部工作处牵头负责,联合退休教职工工作处、教务处、党委教师工作部等部门,共同推进老同志参与学校中心工作。2020年,工作坊联合《复旦》校刊,开设“老教授谈教书育人”专栏,特邀各院系老教授结合多年来教书育人的经验,围绕“我所开设过的课程”、“我当年是怎么编写教材的”、“我当年是怎样在教学中对学生进行价值观教育的”、“我们当年是这样备课的”等主题撰写文稿,传授经验为主,讲述当年故事为辅,为广大在职教师备课、教学、教材编写等方面提供借鉴和参考。

百廿复旦正青春,教书育人薪火传。“老教授谈教书育人”专栏系列文稿,既在《复旦》校刊定期发表,也在《校史通讯》和复旦主页“相辉笔会”刊登,并陆续在“旦园枫红”公众号加以推送,通过个人回忆与历史见证,展现120年来的复旦故事、师德传承和教书育人的温度。

做一个有理想、有道德、有真学问的人

朱立元

复旦大学文科资深教授,中国语言文学系博士生导师。曾任国务院学位委员会第五、六届中国语言文学学科评议组成员,教育部第一、二届中国语言文学学科教学指导委员会副主任,复旦大学中国语言文学系主任、复旦大学国际文化交流学院院长。长期从事美学、文艺学研究,主要著作有《黑格尔美学引论》《接受美学导论》《真的感悟》《历史与美学之谜的求解》《走向实践存在论美学》等23部,主编《西方美学通史》(7卷本,双主编之一)《西方美学范畴史》(3卷本)《后现代主义文学理论思潮论稿》(上、下)等以及教材《当代西方文艺理论》《美学》《西方美学史》等,译著3部,发表论文400余篇,获省部以上奖项23项。

蒋孔阳先生带我走上美学之路

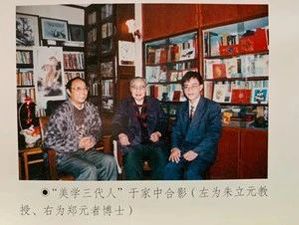

我是1962年读的本科。1978年研究生招生制度恢复,我一颗红心响应号召,决定报考研究生。当时已经在新疆工作多年,脱离学术很长时间了,但是有一种回归学术的冲动。既然有这样一个机会,我就报考了蒋孔阳先生的硕士研究生。而我从20世纪80年代初开始进入美学和文艺学的研究,也正与此直接相关。曹俊峰、张玉能和我三个师兄弟是蒋先生招收的第一届硕士研究生。我们跟随蒋先生学习,以西方美学作为主要的学习方向,同时广泛学习美学理论、文艺理论等。我们学习西方美学的方式是,从古希腊开始,重点落在德国古典美学上。这基本上确定了我之后研究的主要方向。可以说蒋孔阳先生对我们无论在做人还是治学上都产生了极其重要的影响。这种影响绝非一时,而是一生的。

非常巧合的是,蒋先生的《德国古典美学》早在“文革”以前就完成初稿,之后又精心修改,于80年代即我们硕士在读期间出版了。这对我们师兄弟影响很大,三人的硕士毕业论文都是在《德国古典美学》一书的启发、影响下选定的。从学术史的角度看,《德国古典美学》是经得起考验的,现在已经无可争议地被奉为经典。硕士论文主题我选择的是黑格尔,因题目不宜写得太大,故我写了《黑格尔的戏剧美学思想》。这个选题使我的注意力从系统的西方美学史学习聚焦到了德国古典美学这一专门领域。在1981年毕业留校以后,我进一步沿着黑格尔美学研究的方向继续走下去。与此同时,朱光潜先生翻译的黑格尔《美学》三卷本在1982年出齐了。因为资料的丰富,我就将研究范围从黑格尔的戏剧美学扩展到了对黑格尔美学的系统研究。现在看来,这段时间对黑格尔美学的深耕为我之后的研究打下了很好的基础。

1986年出版的《黑格尔美学论稿》对我的学术生涯而言相当重要,标志着我真正走上了美学研究的道路。蒋先生当时对之给予了较高的评价和充分的肯定。然而,他有一次专门当面叮嘱我:“小朱,你现在年轻时候写一本黑格尔,年纪大的时候你可以再写一本黑格尔。”这次谈话留给我很深的印象。蒋先生是希望我在思考更成熟的时候,对黑格尔的理解达到更高的水平,而不是希望我炒之前的冷饭。我记得黑格尔自己也说过,年轻人和老年人就算说的是同一句话,意思也是不一样的。蒋先生当年给我的嘱托,通过这本书实现了。这本书和《黑格尔美学论稿》不一样,它算不上是整体研究。不过最近,“艺术终结”这个问题不仅为国内学界重新关注,国外学界也出版了一些相关的研究专著。对这样一个国内外近年来讨论相对较多、关注度较高的问题,我给出自己的一种新的阐释和回应,本身也是加深了自己学习和阅读的想法,因而可以说里面也包含了我对黑格尔美学整体的思考。

这本书的出版恰好赶在了蒋孔阳先生100周年诞辰前夕,我没想到蒋先生的嘱托会以这种方式实现,自己心里也感到莫大的安慰。我从蒋先生那里不仅学到了知识,更学到了治学的方法和治学的态度——知识是可以传授的,但是怎样治学甚至如何做人,却是与传授知识不一样的另外一个问题。蒋先生不但带着我走上这条道路,而且指出了如何走好这条道路。

复旦对于我,是一个神圣而美丽的地方

我自1968年复旦中文系本科毕业以后,隔了整整十年,又作为文革后第一批研究生重新踏进了母校的校门。不过,那个时候,研究生招生规模非常小,导师也很少。全校根本不可能举行开学典礼,我的重回复旦,没有这样一个大场合来欢迎,我们中文系也只是举行了一个小小的欢迎会。但是,我却觉得异常温馨和踏实。因为复旦对于我,是一个有太多美好回忆和神圣而美丽的地方。这么多年来,我一直没有改变这种感觉。

复旦大学相辉堂

在我看来,在复旦学习或者治学,至少有三个好处。第一,复旦是一个令人肃然起敬的学术殿堂,同时,这一学术又是那样平平和和、亲亲切切地存在于你的周围,像空气一样高贵而又平常,在不知不觉地改变你知识积累和精神境界。在我读书的时候,中文系有一批全国知名的老教授,虽然由于专业方向不同,我们不能直接聆听所有老先生的教诲,但是,在图书馆和系资料室里,在校园的“南京路”上,在教师的宿舍区,常常能遇到他们,见到他们亲切的笑容,每当我望着他们步履蹒跚的身影时,总是会有一股仰慕之情油然升起,时时感到他们作为中文系学术灵魂的巨大影响就存在于我的周围。系里其他老师们,无论是否我这个专业的,也都对我们非常关心、非常照顾。这一切,使我觉得不好好学习就对不起老前辈,对不起老师们。

第二,复旦还有一个学术特点,那就是,不管社会上吹什么风、下什么雨,复旦始终坚持思想的自由,学术的独立,形成了一个宽松的小环境。在这样浓郁的学术氛围中,我们没有权利马虎、偷懒,要不然就不是合格的复旦人!

第三,复旦还是一个道德和正气绝对“当道”的地方,它不是某种大道理的宣讲,而是体现在从领导到老师们的一言一行中,也体现在全校的同学们的言行中,这样一种氛围会引导和推动我们努力提升道德的水平。当年在复旦,正是在导师的悉心指导和言传身教下,三年的研究生学习生活不但为我后来文艺学、美学的专业研究和发展奠定了坚实的基础,而且更重要的,也使我进一步懂得了人生,懂得了应当怎样做一个有道德有良知、对人民有用、有能力为社会服务的知识分子。所以,回顾三十多年所走过的风风雨雨的人生历程,我深深感到,这三年,是我一生中极为宝贵的经历。没有这一段经历,就不会有今天的我。对我来说,这一段记忆是刻骨铭心的。所以,我想结合自己的人生体验,对同学们提两点希望。

希望同学们做一个有理想、有道德的人

首先一点,希望同学们做一个有理想、有道德的人。研究生当然主要精力应当研究学问,但是,做学问和做人何为先?根据我的体会,做人应当是第一位的。不管你研究什么专业的学问,首要的一点是在学问之上要有理想、有精神追求。假如一个人专业知识不足,他尽可在日后的实际工作中充电和弥补,但是,假如一个人缺乏精神和理想的支撑,他就毫无希望,注定一无所成。我认为,对一个人来说,精神的匮乏就等于少了灵魂,就丧失了生命的意义。

不过,理想和精神追求不是空洞的,我认为,应当具体落实在道德品格的培养和塑造上。康德有一句人们熟知的名言:“有两样东西,人们越是经常持久地对之凝神思索,它们就越是使内心充满常新而日增的惊奇和敬畏:我头上的星空和我心中的道德律令”。康德是一位伟大的哲学家,但他敬畏大自然,研究大自然,是他最先提出了宇宙形成的“星云说”,恩格斯称赞他“在这个僵化的自然观上打开第一个缺口”;然而,康德更加看重人的精神道德的修养,他把美德看作人们理想的核心,看作“一种对鼓舞人心的未来的无边展望”。

所以,我希望同学们要有精神上、道德上的自觉追求和严格要求,无论在学习还是生活中,无论在校内还是校外,无论在人前还是人后,都要有公德,要诚信、正直、公正;要有爱心,既要自爱,更要关爱他人,友善他人,孔夫子说“仁者爱人”,这是我们中华民族的传统美德。再有,不管我们从事什么专业的学习,我们都要兢兢业业,有敬业精神,这样做,近的说,对得起自己的父母、对得起自己的良心,同时为自己今后的发展打好基础;远的说,就是要立志报国,为中华民族的复兴尽微薄之力。特别要强调的是,学术是神圣的事业,我们要有敬畏之心,要严守学术规范,决不能图一时之名利而做违背道德和良知的事情。总之,在当今消费主义甚嚣尘上、物欲膨胀日趋严重、社会公德愈益松弛的环境中,坚守道德的底线显得尤为重要和紧迫。我们作为大学的研究生,在这方面尤其应当做表率,为抵制种种突破道德底线的不良言行、改善社会的风气作一点贡献。

希望同学们求得真学问,在专业上有扎实的长进

其次一点,我希望同学们在学习期间能求得真学问,在专业上有扎实的长进。同学们也许会问,学问难道还有假的吗?这不是我提出来的,是爱尔兰伟大作家萧伯纳说的。他对现代的大学教育以“死读”代“经验”、以“幻想”与“过时”代“实在”与“现今”十分不满,因此在香港大学演讲时说道:“文化所需要的是创造精神……所以大学的学生不要仅仅死记从大学课本里所得的学问,而要把学问的精义终身实行。所以应该时时和师长质疑,更进一层!……求学之道……以求真学问的真价值”。

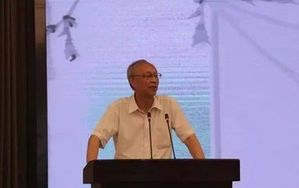

2020年10月31日至11月2日,由复旦大学中国语言文学系、复旦大学文艺学美学研究中心和复旦大学生活美学研究中心联合主办的“2020年复旦易学与美学高端论坛”在上海金水湾大酒店举行,图为朱立元老师。

我觉得,这段话意味深长,它告诉我们,第一,求真学问不要死读书,而要有创造性、创新性地读,这是最为重要的,对任何专业都是适合的;第二,所谓创造性地学习,其中包括为了追求真理,对老师也要敢于质疑,我觉得这一点很要紧。这方面我自己深有体会,在我读研究生期间,我为导师蒋孔阳先生的著作《德国古典美学》写书评,其中也提出了几点批评意见,蒋先生不但没有生气,反而写信鼓励我说,古希腊大哲学家亚里士多德说过,吾爱吾师,吾更爱真理,你提出意见,我非常高兴。这件事令我终身难忘。我对我的学生也采取这样的态度。我希望大家都能为求真理、求真学问,在有自己独立的创新思想的时候,勇于向师长提出质疑乃至批评。青年人应当有这种不带功利、勇于追求真理的精神。我相信,老师们也一定会欢迎的。

最后,我预祝同学们站在时代的制高点上,以饱满的精神、健全的理想、挥洒豪迈的笔墨,书写精彩的人生,努力做一个有道德的人,一个有真学问的人,以优异的学习成绩回报祖国,服务人民!

供稿:朱立元

整理:郭福英

编辑:韩佳