编者按

为充分体现我校老教授的政治优势、经验优势、威望优势,进一步推进老同志在当前“三全育人”综合改革背景下发挥作用,2019年,我校设立了老教授课程思政工作坊。在老干部党委的统筹下,由老干部工作处牵头负责,联合退休教职工工作处、教务处、党委教师工作部等部门,共同推进老同志参与学校中心工作。2020年,工作坊联合《复旦》校刊,开设“老教授谈教书育人”专栏,特邀各院系老教授结合多年来教书育人的经验,围绕“我所开设过的课程”、“我当年是怎么编写教材的”、“我当年是怎样在教学中对学生进行价值观教育的”、“我们当年是这样备课的”等主题撰写文稿,传授经验为主,讲述当年故事为辅,为广大在职教师备课、教学、教材编写等方面提供借鉴和参考。

“老教授谈教书育人”专栏系列文稿,既在《复旦》校刊定期发表,也在《校史通讯》和复旦主页“相辉笔会”刊登,并陆续在“旦园枫红”公众号加以推送。本期与您分享汤钊猷院士的教研心得,并借此对汤院士表示敬意和谢意。

我从事外科的引路人——盛志勇院士

汤钊猷

复旦大学附属中山医院教授、博士研究生导师、中国工程院医药卫生学部首批院士、国际著名肝癌研究学者。1930年出生,1954年毕业于上海医科大学医疗系,1994年当选为中国工程院院士。现任复旦大学肝癌研究所所长。曾任上海医科大学校长、国际抗癌联盟理事、中华医学会副会长、中华医学会肿瘤学会副主委、中国抗癌协会肝癌专业委员会主委、国家教委科技委员会副主任和中国工程院医药卫生学部副主任、主任等。

长期从事肝癌临床研究,主要贡献为小肝癌的研究,大幅度提高了肝癌疗效。在国际上最早提出亚临床肝癌概念,并主编英文版《亚临床肝癌》专著。主编专著9本,其中《现代肿瘤学》获国家科技进步三等奖。参编国际专著16本,发表论文1000余篇,其中SCI论文288篇。小肝癌研究获美国纽约癌症研究所金牌和国家科技进步一等奖,其理论还引伸到不能切除肝癌的缩小后切除,获国家科技进步三等奖。近年投入肝癌转移复发的研究,在国际上最早建立转移人肝癌裸鼠和细胞模型体系,再获国家科技进步一等奖。荣获何梁何利科技进步奖,中国医学科学奖,中国工程科技奖,吴阶平医学奖,陈嘉庚生命科学奖。曾获全国白求恩奖章、全国五一劳动奖章、上海市科技功臣等荣誉。1987年获邓小平等国家领导接见。培养并已毕业博士研究生59人,其中4人获全国优秀博士论文奖。

2024年1月27日,创烧伤外科专家、我国创烧伤专业主要开创者之一盛志勇院士因病逝世,享年103岁。盛志勇院士1936年考入上医,毕业后曾任中国红十字会第一医院(今华山医院)、中山医院外科医师、主治医师,原解放军第304医院副院长。为缅怀盛志勇院士,特发表汤钊猷院士撰写的纪念文章。

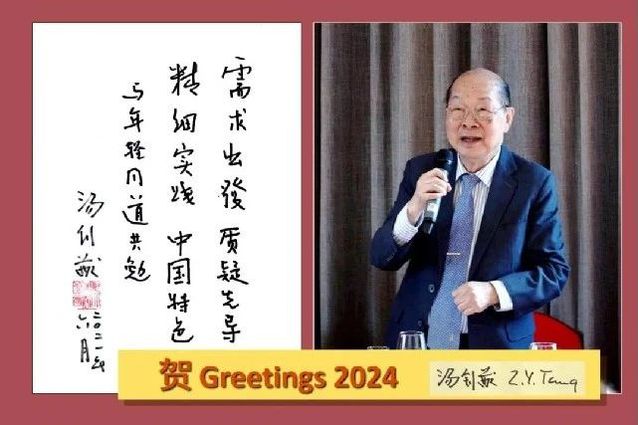

我生于1930年,2023年12月26日是我93岁生日,学生们照例带着蛋糕到我办公室祝贺。那天我给大家送了贺年卡片,上面写了四句话:“需求出发,质疑先导,精细实践,中国特色”,同时借此机会对这四句话作了解析。

▲ 2024年贺年片中的四句话

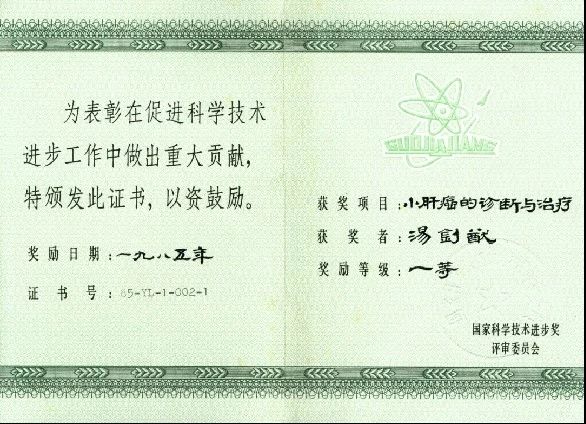

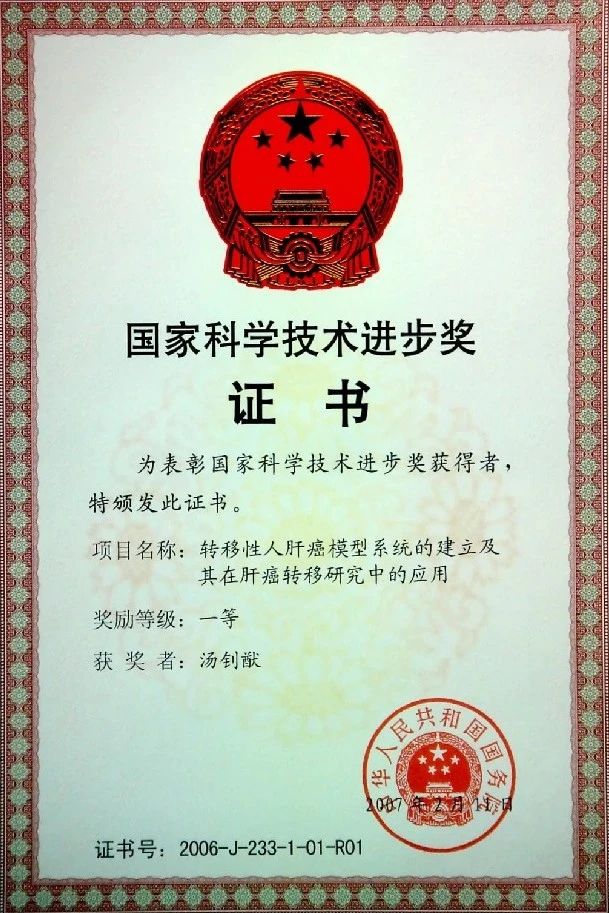

讲到“精细实践”时,我引用了我们取得肝癌早诊早治突破的例子。为什么国外同样用甲胎蛋白筛查肝癌,却没有得出甲胎蛋白有早期诊断的价值,其中的关键就在于我们能做到“精细实践”。在肝癌筛查过程中,我们往往要查很多次,既用低敏方法(琼脂扩散法)也用高敏方法(血凝法),用低敏方法第一次查出的往往是中晚期肝癌,而后来用高敏方法查出的才是早期肝癌。当年没有超声显像,更没有CT和MRI,只凭甲胎蛋白阳性作出诊断,却不知肿瘤在肝的哪个部位,这就好比一粒花生米藏在猪肝内,只能完全靠双手仔细寻摸,然而95%的肝肿瘤我们都能找到,这正是基于“精细实践”才得以实现的。我们在这方面的突破获得了国家科技进步一等奖,后来我们在肝癌转移研究方面取得的进展,又再一次获得了国家科技进步一等奖。

▲1985年获国家科技进步一等奖个人证书

▲2007年获第二个国家科技进步一等奖

当时坐在我旁边的马曾辰教授(我的第一位研究生,原中山医院肝外科主任,早已退休)有感而发:“国内医界,以第一完成人获两项国家科技进步一等奖的只有两人,另一位是北京的盛志勇院士”。我听后惊喜地说:“他是我的老师啊,曾教过我实验外科。他也毕业于上海医学院(后称上海第一医学院,上海医科大学,现为复旦大学上海医学院,以下简称上医),也曾在中山医院工作,比我大10岁”。

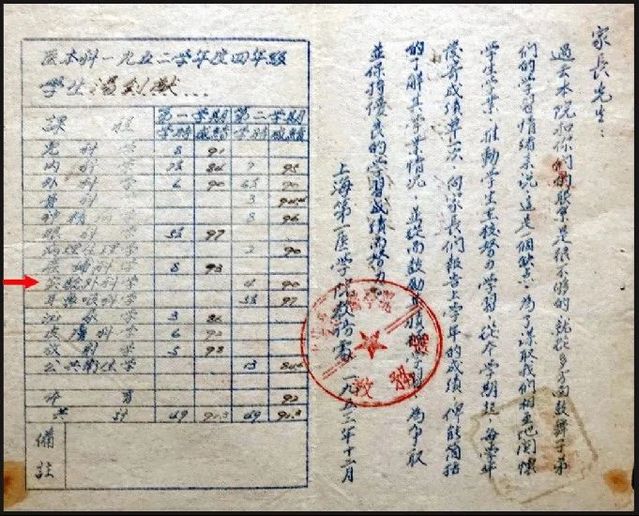

我做了70年的外科医生,盛志勇院士可以说是我的引路人。回到家里,我找出在上医读书时的成绩单,那是1952年我大学四年级的成绩单,盛志勇院士是我当年实验外科学课程的指导教师。当年正是他教我们如何拿手术刀,如何做切口,如何止血、结扎和打结。也正是因为实验外科学这门课,让我对外科产生了浓厚的兴趣。毕业前我便以外科为重点进行实习,后来我被分配到中山医院,终于圆了外科梦。这些年,我曾到盛志勇院士所在的北京304医院参观过,上医校庆时我们也曾见过面,可惜我们只有过一张合影,那是2012年我出席院士大会,接受“陈嘉庚生命科学奖”颁奖时与他的合影。

▲1952年大学四年级的成绩单

▲2012年院士大会与盛志勇院士(左)的合影

我有幸和盛志勇院士都获得过两次国家科技进步一等奖,这些不是我的个人成果,而是团队的成果,也是医院和学校的成果。盛志勇院士曾被誉为烧伤外科奠基人之一,无独有偶,我也有幸被称为肝癌早诊早治的奠基人。常言道“必然寓于偶然中”,这看似“偶然”的结果,却也可以从其中找到“必然”因素,那就是上医“严谨,求实,团结,创新”的学风。在我们上医老一辈先贤的教导和引领下,我们1954届45人中,有4人(邹冈、姚开泰、顾健人、汤钊猷)有幸当选为中国科学院或中国工程院院士。上医的严谨治学,是最值得我们继承和发扬的无价之宝。

本文作者汤钊猷系上医1949级校友

本文编辑:韩佳