编者按

为充分体现我校老教授的政治优势、经验优势、威望优势,进一步推进老同志在当前“三全育人”综合改革背景下发挥作用,2019年,我校设立了老教授课程思政工作坊。在老干部党委的统筹下,由老干部工作处牵头负责,联合退休教职工工作处、教务处、党委教师工作部等部门,共同推进老同志参与学校中心工作。2020年,工作坊联合《复旦》校刊,开设“老教授谈教书育人”专栏,特邀各院系老教授结合多年来教书育人的经验,围绕“我所开设过的课程”、“我当年是怎么编写教材的”、“我当年是怎样在教学中对学生进行价值观教育的”、“我们当年是这样备课的”等主题撰写文稿,传授经验为主,讲述当年故事为辅,为广大在职教师备课、教学、教材编写等方面提供借鉴和参考。

“老教授谈教书育人”专栏系列文稿,既有在《复旦》校刊定期发表,也有在《校史通讯》和复旦主页“相辉笔会”刊登。我们将在本公众号中陆续加以推送。本期与您分享顾树棠教授的教研心得,并借此对顾教授表示敬意和谢意。

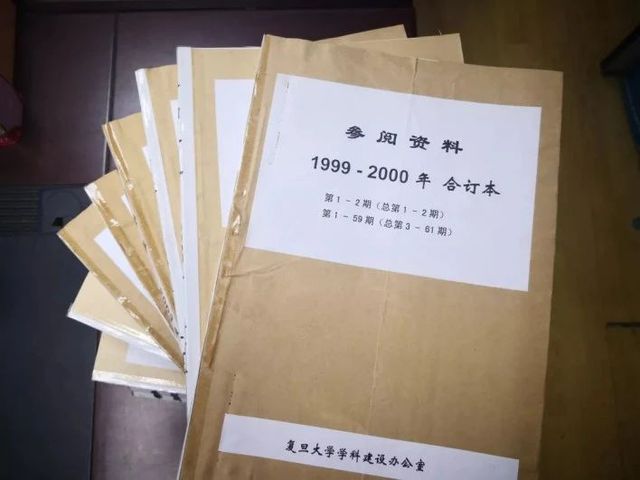

1061期《参阅资料》

见证复旦学科建设的20年

顾树棠

1959年进入复旦物理系求学,1960年加入中国共产党,1964年毕业留校任教。曾任复旦大学校长助理、校长办公室主任、学科建设办公室主任。退休后曾任老教授协会常务副会长。

我们要全面认识自己的位置

1964年从复旦大学物理系毕业后,我就留校任教。担任学科办主任前,我已经在复旦学习工作了将近四十年,对学校的情况很熟悉。1999年,国务院批转教育部《面向21世纪教育振兴行动计划》,提出创建若干所具有世界先进水平的一流大学和一批一流学科的目标。复旦大学为此专门成立了学科建设办公室,由我兼任办公室主任。

刚开始,我没有仔细考虑是否要定期发布《参阅》,是否要发给更多的人看。有新消息时,我就会着手去整理。校长、副校长、书记、副书记每人各一份,学科办留几份,自己留档一份。《参阅》的版块并不固定,通常包括学科建设排名、兄弟院校动态及各大学科重大发现和进展,有时也会根据当期资料收集情况作出调整。

做《参阅》,我想用这份资料说话,用直观的表格数字和权威的榜单信息,呈现出复旦大学的整个面貌。这里面如果牵涉到各类学科建设排名,我只选教育部发布的,以保证权威性。如果是重要项目的立项名单,我就附上所有高校和科学院的名单,统计出详细数据。在“兄弟院校动态”板块,在罗列近期重大科研成果时,一般不会选择复旦的项目。因为我认为复旦科研的成果是校媒宣传的工作,我这个《参阅》就是鞭策大家的。除了各类学科建设排名,如果某期的版面还有空余,我就会放上一篇关于复旦名教授的文章,陈望道、李大潜、丰子恺等人的故事我都编辑过。我希望读者了解这些真正值得敬佩的复旦人,记住复旦的历史。

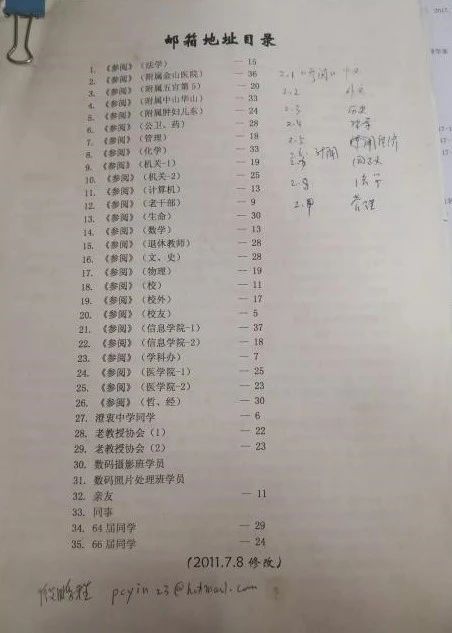

在我将第二期资料送与领导后,校长王生洪问我:“小顾,你这个发给多少人?”至今,我仍记得老校长的回应,“这个太少了,太少了,各部处长也要看看,各系主任都给他们看看。”于是,从第三期开始,《参阅》的读者范围扩大到了校机关主要部处室、各个院系的系主任处。党总支书记、党政一把手、各学科带头人、211工程的项目带头人随后也成为了固定读者。在2004年《参阅》电子版问世以前,其最大发行量达到了450份。

努力不辜负读者的期待

担上众多读者对《参阅》的期待,我的生活便不再有周末和寒暑假。晚上和节假日,就是属于《参阅》的时间。每天吃完晚饭,我在学校里溜达一圈散散步,七点多钟就又钻到办公室找材料。

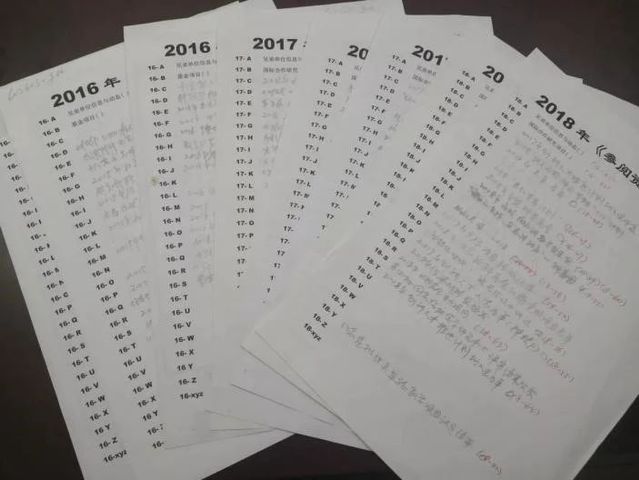

“客观、全面、体贴”,是我做这份资料二十年来的原则。在办公的电脑边上,摆放着一个纸夹板,上面夹着的纸张用字母标号分为了27行。这是为《参阅》特别设计的。平日常翻阅各类权威榜单、各大学科重大发现和进展、重要奖项的获奖人员和重要项目的立项名单,看到觉得需要的材料,便将标题纲要写进一行里,之后按照版面要求进行分期排版。官方发布各类科研项目立项榜单时,往往会按照姓氏拼音排名。为了使读者能更直观地把握数据,更全面地认识复旦,我会将每年一期的杰出青年等名单,一个个按照学校重新排序,和复旦有关的信息则用红色标出。表格的最后,把各个院校的获奖总人数进行统计。

我觉得自己的工作就像“小学老师批改作文”,因为需要把每条信息都浓缩在三到四行之间,精炼出核心,删掉其他所有的空话。有时我会阅读科研成果的资料原文,只有自己看明白了,才知道这个科研成果到底水平怎么样,好在什么地方。为最大程度地便利读者,《参阅》每一期都是三张纸六页,最多时也不会超出五张纸。在整理教育部公布的立项通过的项目名单和科研成果名单时,即使名单中复旦大学有几十个参与者,我也一定会把所有参与者的名字登出来。这样做的目的就是要告诉读者,这几十个人都有贡献。

从1999年的第1期到2018年的第1061期,二十年间,常常有教授会问我:“编了十几年,复旦大学学科发展到了什么水平?有什么感受?”这二十年中国高校处在最好的时代。各个兄弟院校都在拼命往前走,原先我们是跑得比较快的,但二十年来竞争很激烈。刚做《参阅》时,“兄弟单位信息与动态”这一主题,一年只编三四期。几年之后,其他单位与院校的优秀科研成果增多,必须扩大这一内容的期数。如今,即便把筛选的标准不断提升,一个月一期的频率也经常不能囊括所有兄弟院系的动态。

读者热心助力《参阅》编写

2003年,我从学科办退休,担任复旦大学老教授协会常务副会长,又继续编写了《参阅》十五年。为了不再麻烦他人,我报名参加了校老年大学学习计算机应用,但拼音打字依旧很慢。王威琪院士知道这件事情之后,特地送了我一支“汉王笔”。从此我就能以手写的方式将汉字输入电脑,节省了很多时间。

十多年前用的那个网络邮箱不稳定,近千条邮件地址有一天突然不见了,我当时很着急,还好有一份纸质版邮址通讯录,花了三周时间一一输入重建。编纂一期《参阅资料》短则半天,长则几个星期。有的资料素材只有图片版,难以编辑,但是十分有价值,七八十页的内容,一字一句用汉王筆输入。我反正不着急,离成功总是一步步更加靠近了。后来,这份工作也逐渐凝聚了一批关心学校发展的老师们。个人劳动也慢慢变成了集体劳动,大家共同把这件事做好,也不是我一个人做的,关键是大家喜欢。

复旦大学原校长华中一也非常重视这份资料,每一期都会仔仔细细阅读,甚至有几次专门给我打电话,指出文字中几个标点符号的错误,“这个要注意,拿出来的东西要好,尽量要好。”他也再三叮嘱选择的材料一定要全面,要给大家一个完整的概念。老校长一直这么讲,不要夜郎自大。我在校长办公室的时候也有很深的感悟,这也是为什么一定要把这件事坚持下来。

2018年末,我因年事已高,不宜再继续从事《参阅》的工作了,所以我给《参阅》的每一位读者发了一封邮件。后来我的邮箱收到了一百多封读者的回信,其中有表示感谢的,也有感到遗憾的。走在校园里,也会有老教授问我,为何不找人接着编写。因为我觉得这是件很小也是很普通的事情。这份资料相当于办公室工作,不同于学术论文,对于年轻学者升级评职称没有帮助。我也担心,让年轻学者做这件“很小”的事情,是“大材小用”,影响他们未来的发展。

2023年下半年,我接受了机关党委的访谈,当时我对机关人员这么说:“到机关工作,不管是哪个岗位,你都要很认真的重视这个岗位。你在这个岗位,你可以接触很有名的教授,各个级别的干部,包括书记、校长,不仅仅是工作上下级的关系。为了共同的目标,大家既是同事又是战友,要抱着一种互相尊重的态度,跑到任何一个部处,碰到他们的人,你要是跟他商量事情,不是布置给他事情,互相之间是平等的,这样的话,可以得到对方的支持、谅解,而且可以学到对方处理问题的时候,他有什么方法、建议等等。周围的老师,周围的同事,都是相当优秀的,你一定要抓住这个机遇,好好的去发掘他的长处,学到他的长处,对自己的成长就有好处。”这也是我最想跟机关青年分享的经验。

我在复旦整整有六十五年了,前二十多年在物理系读书,在院系里面工作,中间二十年基本在校长办公室和学科建设办公室工作,退休了以后继续返聘,老教授协会也是二十年,感恩复旦培养了我。作为几十年的复旦人的一个心愿,时时刻刻希望我们的学校,不断地朝前走,抓住这个机遇,前进的步伐越来越快,越来越扎实,祝复旦蒸蒸日上,人才辈出,不断的向科学的顶峰攀登。

2024年5月25日,在“忆久复相逢 百廿旦启程——2024复旦大学校友返校日主题大会”上,1964届校友代表顾树棠将返校旗帜交给复旦大学党委书记裘新,裘新将旗帜授予明年即将返校的2015届校友代表杨智琪

作 者:顾树棠

协助整理:郭福英

编 辑:韩 佳