为充分体现我校离退休教授的政治优势、经验优势、威望优势,进一步推进老同志在当前“三全育人”综合改革背景下发挥作用,2019年,我校设立了老教授课程思政工作坊。在老干部党委的统筹下,由老干部工作处牵头负责,联合退休教职工工作处、教务处、党委教师工作部等部门,共同推进老同志参与学校中心工作。2020年,工作坊联合《复旦》校刊,开设“老教授谈教书育人”专栏,特邀各院系离退休教授结合多年来教书育人的经验,围绕“我所开设过的课程”、“我当年是怎么编写教材的”、“我当年是怎样在教学中对学生进行价值观教育的”、“我们当年是这样备课的”等主题撰写文稿,传授经验为主,讲述当年故事为辅,为广大在职教师备课、教学、教材编写等方面提供借鉴和参考。

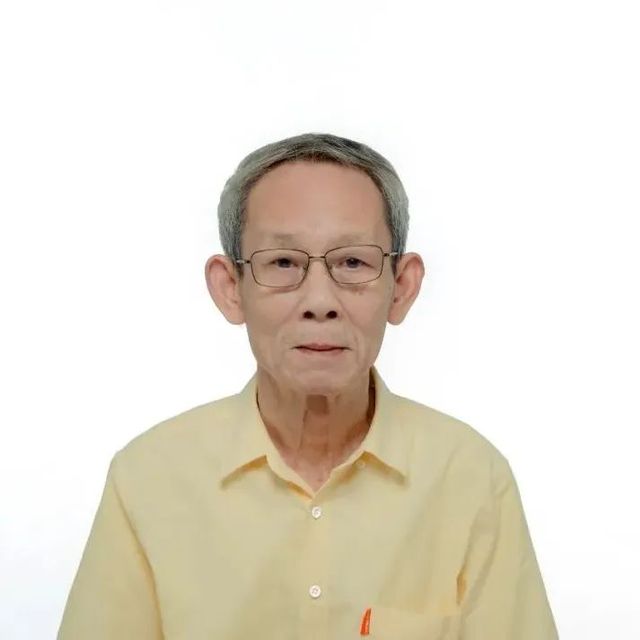

“老教授谈教书育人”专栏系列文稿,有在《复旦》校刊定期发表,也有在《校史通讯》和复旦主页“相辉笔会”刊登。我们将在本公众号中陆续加以推送。本期与您分享张振华教授的教研心得,并借此对张教授表示敬意和谢意。

深耕审美教育 繁荣校园文化

张振华

复旦大学艺术教育中心学术委员会原主任、教授,作家。长期负责校艺术教育中心教学与科研工作。曾任中华美学学会全国美育研究会和上海市美学学会秘书长、中国东方文化研究会常务理事、中国电影评论学会中国高等院校电影电视学会等理事职务,系中国影协、上海市社联、上海作协会员。长期担任国家哲学社会科学及上海市教委重点科研项目评审专家。

曾主持和完成“符号论电影美学研究”、"中国花鸟诗歌鉴赏与研究”、“电影艺术理论研究”、“全国普通高校公共艺术课程系列教材”等省部级科研项目9项。出版《文艺美学电影学论稿》《第三丰碑: 电影符号学综述》《影像文化通论》《第五代导演丛书》《金瓶梅说》等著作22部。发表《李隆基与盛唐诗歌崛起之关系》《影象符号的哲学新解》《略论电影艺术的视觉心理机制》《海派电影文化论》《谢晋电影艺术教育思想初探》等学术论文百余篇。创作《枫叶为谁红》等影视剧本3部,《歌星》《西川遗恨》等中短篇小说9篇,《棕榈》、《梦中的书屋》等诗歌、 散文80余篇,《对话剧走出困境的文艺社会学思考》等文艺评论约120余篇,校勘古籍《绘事发微》等。

学术成果曾获文化部、中国高等教育学会、上海市社联、中国高校影视学会等多种奖项。1993主持创建上海市蒙太奇文化艺术进修学院并任院长至今。曾获上海市市级教育成果二等奖和“复旦大学优秀教师”、“上海市社会力量办学先进院(校)长”等称号。

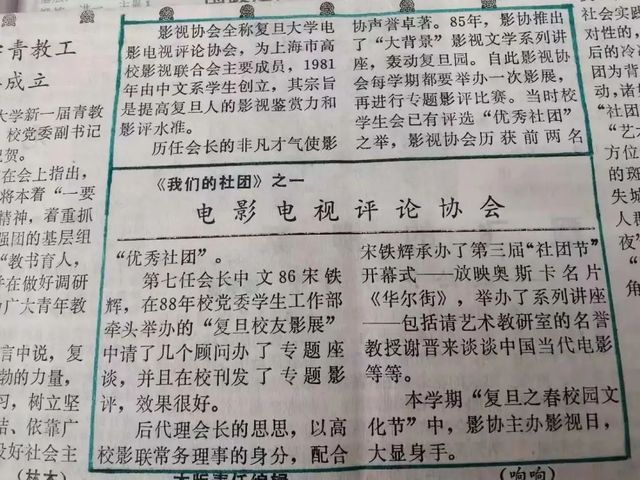

在20世纪春风拂面的改革开放热潮中,我校学生社团如雨后春笋般涌生。艺教与校团委、学生会等部门相互配合,派出一些德艺兼备的师资,分别到校话剧团、影视评论协会、合唱团、书画社、民乐队、现代舞协等较稳定的学生社团担任指导老师,协助举办每年一度的全校学生歌会、剧社创排新剧、大学生电影节等涵盖歌舞、器乐、表演、书画、时装等领域的学生艺术活动,初步实现了校园文化健康活泼的可持续发展。

1988年初冬,党委宣传部与学工部牵头,由张德明老师和我具体筹办校门两侧中心宣传窗大型图文“历届校友影视回顾展”,此时我常任社团复旦影协顾问教师。在时间紧且几无资料的困难条件下,我们走访各系、查询校史室,运用我曾在市电影局编辑部5年的工作经验,了解了“新中国电影开创者之一”、执导过《白毛女》《伤逝》《林家铺子》等优秀影片的导演张水华,饰演过《红日》74师师长张灵甫与《林冲》的老影帝舒适,编创过《今夜有暴风雪》《返城年代》和《人世间》的梁晓声,乃至首获国际制片人奖的张昭、电视名剧《秦王李世民》编剧颜海平等,都曾是复旦学子;而《黑炮事件》《青春万岁》《女大学生宿舍》等大量影视剧佳作的主创人员或重要角色中都有我们各系科的校友!

教学相长。在长期教书育人、辅导社团过程里,敏感善思、勤奋笃学的复旦学生们常给予我莫大启益与鞭勉。目睹上世纪末校园影评渐蔚然成风,影协社团已出现质量不菲的学生自办影评刊物。1991年夏,我作为老作者向权威双月刊《电影艺术》主编建议:新辟一高校影评专栏,让大学生们探研当代影视理论多一个阵地、也可有利于中国高校校园电影文化建构向更高层次发展。该刊编委会很快采纳了此建言,王人殷主编让我尽快以新时期国产片的蓬勃崛起为主轴,发动理论素养扎实的学生写文章:“给全国高校研究电影艺术开个好头!”同年11月出版的第6期《电影艺术》以《复旦学生谈中国电影》为总标题,发表我校文史哲多系本科在读生撰写的《漫谈第四代》、《继承与创新的双重变奏》等一组论文,作者杨文凯、金涛、吴志超均是学生影协理事以上骨干;《电影艺术》还特地加了长段编者按,回顾复旦大学作为改革开放初年最早开设“电影美学”“影视剧艺术”公选课高校的课程建设和复旦影协1981年以来几项重要活动。并由此开启了这家国内电影理论顶级学刊延续多年的新专栏——“高校园地”。

欢迎继续关注

“老教授谈教书育人”系列推送

供稿:张振华

编辑:韩 佳 甄 理