为充分体现我校老教授的政治优势、经验优势、威望优势,进一步推进老同志在当前“三全育人”综合改革背景下发挥作用,2019年,我校设立了老教授课程思政工作坊。在老干部党委的统筹下,由老干部工作处牵头负责,联合退休教职工工作处、教务处、党委教师工作部等部门,共同推进老同志参与学校中心工作。2020年,工作坊联合《复旦》校刊,开设“老教授谈教书育人”专栏,特邀各院系老教授结合多年来教书育人的经验,围绕“我所开设过的课程”、“我当年是怎么编写教材的”、“我当年是怎样在教学中对学生进行价值观教育的”、“我们当年是这样备课的”等主题撰写文稿,传授经验为主,讲述当年故事为辅,为广大在职教师备课、教学、教材编写等方面提供借鉴和参考。

“老教授谈教书育人”专栏系列文稿,有在《复旦》校刊定期发表,也有在《校史通讯》和复旦主页“相辉笔会”刊登。我们将在本公众号中陆续加以推送。本期与您分享吴根诚教授的教研心得,并借此对吴教授表示敬意和谢意。

为学生开设精彩课程的几点回忆

吴根诚

1969年上海第一医学院医学本科毕业,1982年获上海第一医学院医学硕士学位,先后赴日本、美国进修3年。历任复旦大学特聘教授,博士生导师,上医中西医结合系常务副主任、中西医结合一级学科国家重点学科负责人、医学神经生物学国家重点实验室常务副主任、副主任。兼任国务院学位委员会学科评议组(中西医结合)召集人等职。

长期从事中西医结合针刺效应的神经生物学机制研究。先后承担国家“九五”科技攻关针麻镇痛项目负责人、国家自然科学基金面上项目、 973项目中医专项针麻镇痛课题等。获国家级表彰3次,部委级奖15次。2005年获评为全国优秀博士后联系导师, 2007年获评为全国百篇优秀博士学位论文指导教师。

· 在生物医学基础研究领域——

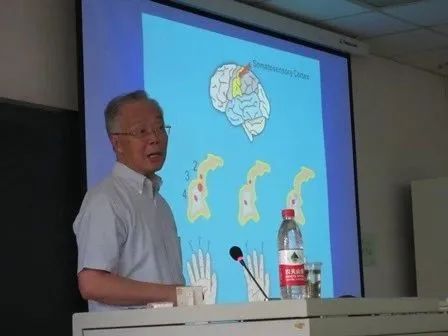

化学家杨玉良院士以《生命科学侧面观——漫游在化学、数学、物理和生物学的边缘》为题,展示了他自己亲身参与的大量实验,体现出数理化交融并渗透生物领域的发展趋势,使医学生们大开眼界!

微生物学家闻玉梅院士讲述了她半个多世纪从事微生物研究背后的努力与艰辛;解答了我们在科研与学习中的困惑与苦恼。闻院士殷切期望同学们,作为新一代建设祖国的中坚力量,不但要有理想,更要有担当。

神经生物学家杨雄里院士诠释了“科学为什么需要权威”以及“如何正确对待权威”这两大主题。他深情缅怀了冯德培、张香桐先生这两位生理学前辈宗师对自己的引领和提携,让我们领略了大师风范的代际传承。

时任北京大学生命科学学院院长饶毅教授作《从孟德尔到袁隆平》的演讲。他分析孟德尔有关豌豆性状遗传论文的思路,又介绍袁隆平的成功也来自于对科学的坚持。他的幽默、睿智的语言特色征服了在座的听众。

北京大学饶毅教授专程来沪演讲

· 在临床医学研究领域——

上医老校长、肿瘤学家汤钊猷院士强调要弘扬自主创新的科研精神,为民造福、为国争光的敢超精神。他还强调中西医结合,中医和西医要互相取长补短。他以8个字的人生理念完美收尾——需求、严谨、创新、和谐!

中西医结合学家沈自尹院士潜心从事中西医结合临床及基础研究56年,晚年还钻研系统生物学,进行理论结合实践的中西医结合肾本质研究。同学们从中领悟科学研究的精髓——坚持创新、坚持探索。

沈自尹院士介绍中西医结合的科研思路

耳科学家王正敏院士讲述自己50多年的实践和创新历程。他主持的国产“人工耳蜗”的成功及升级换代,给多少失听儿童以人生的希望!“科学生涯是最美好的人生”这一总结语,震撼着我们的心灵。

手外科学家顾玉东院士特别强调了读书的重要性。他精辟指出,读书是超越成功的法宝。应该根据临床问题有系统地读,抓住文章核心有记录地读,综合读书文摘有分析地读,提出临床问题有成效地读。

神经外科学家周良辅院士说,兴趣与热爱是做学问和科研的原动力,“科学精神只问是非,不计利害”,“如果你希望成功,当以恒心为良友”。他以“学海无涯乐作舟,人生苦短争朝夕”结束了演讲!

周良辅院士强调兴趣与热爱是做科研的原动力

心血管内科学家葛均波院士指出,要成为科研领域的佼佼者,需要在实验过程中谨慎对待错误,要有勇于献身的精神,要和同行师兄师姐进行智慧的碰撞,要让自己保持一颗“童心”,不断开拓思路。

葛均波院士专门安排时间赶来上医讲课

· 关于论文写作——

物理学家王迅院士以渊博的学识和丰富的经验,介绍了论文写作的关键要点。他提醒年轻人重视实践,反复修炼,不断提高逻辑、写作和表达的能力!他还回顾上医的辉煌简史,对上医的新发展寄予厚望。

中科院上海生命科学信息中心李党生研究员主讲的题目是《How to Publish in High Profile Journals》。他在科研设计的构思,科研论文的撰写方面积累了丰富经验,所举的实例精彩生动,干货满满。

·部分学生发的意见反馈——

我选这门课就是看中由“大家们”来讲,可以领略大家风范及他们对科研的思维方式。很喜欢!小组讨论文献非常有意义,可以对阅读文献的方式和理解有较好提高,并且有较好的互动,喜欢。——黄同学

很幸运地能选上这门课。老师很用心,邀请了这么多大师级的人物来做讲座!他们的宝贵经验以及崇高的人格魅力,就足以让我们收获许多,甚至会影响我们一生。这门课所带给我的已远远超出我的预期。也要感谢这门课的负责老师,因为他的认真负责才让我们有机会享受一场场精彩的讲座。——万同学

还有一位研究生,写了一篇7000字的课程综述。她写道:对那些讲堂上的教授和院士不由得觉得肃然起敬。在当今崇尚物质的社会里,他们就是我们的精神食粮,教会我们去追求自身的价值,去努力为社会做出更大的贡献。——董同学

欢迎继续关注

“老教授谈教书育人”系列推送

供稿:吴根诚

编辑:韩 佳