为充分体现我校老教授的政治优势、经验优势、威望优势,进一步推进老同志在当前“三全育人”综合改革背景下发挥作用,2019年,我校设立了老教授课程思政工作坊。在老干部党委的统筹下,由老干部工作处牵头负责,联合退休教职工工作处、教务处、党委教师工作部等部门,共同推进老同志参与学校中心工作。2020年,工作坊联合《复旦》校刊,开设“老教授谈教书育人”专栏,特邀各院系老教授结合多年来教书育人的经验,围绕“我所开设过的课程”、“我当年是怎么编写教材的”、“我当年是怎样在教学中对学生进行价值观教育的”、“我们当年是这样备课的”等主题撰写文稿,传授经验为主,讲述当年故事为辅,为广大在职教师备课、教学、教材编写等方面提供借鉴和参考。

“老教授谈教书育人”专栏系列文稿,有在《复旦》校刊定期发表,也有在《校史通讯》和复旦主页“相辉笔会”刊登。我们将在本公众号中陆续加以推送。本期与您分享苏兴良教授的教研心得,并借此对苏教授表示敬意和谢意。

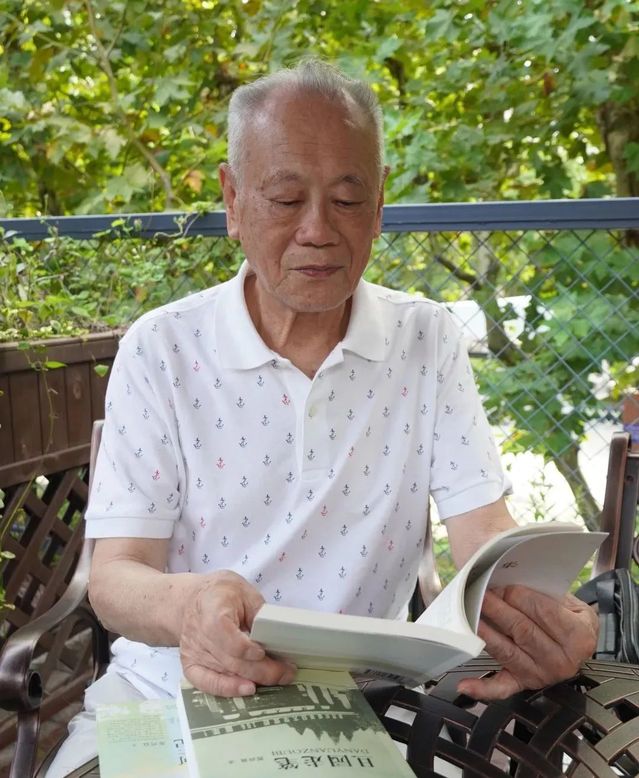

苏兴良

1965年毕业于北京师范大学中文系,后到复旦大学中文系任教,长期从事中国现代文学的教学和研究。副教授,硕士研究生导师。著有诗文集《枫林集》、《山河人文旅记》、《旦园走笔》、《新桃花源漫记》、《光华集》、《苏姓人,苏家事》,文学评论集《文学研究会评论选集》、《中日现代文学关系概论》,参与编辑《中国现代文学总书目》、《中国现代文学作品选》,并为《中国文学大辞典》、《中国现代文学词典》等7部辞书撰稿,发表论文50余篇。为中华史料学会、中国老年作家协会、中国现代文学研究会、鲁迅研究会、上海作家协会等会会员,上海炎黄文化研究会宣讲师。

荣获中国老年作协颁发的“和谐中国老年作家”荣誉称号,上海老教授协会颁发的协会工作“先进个人”奖,上海市退休职工管理委员会颁发的“优秀征文”二等奖,获复旦大学离退休教职工“金秋风采人物”奖。

在人生的旅途中,如果能得到恩师的教诲,挚友的帮助与指导,那么他在身家事业方面定会有所收获,不枉此生。我大学毕业后,在复旦大学中文系工作了近六十年的时光里,就得到陆士清教授的许多帮助和关爱,成为我的学术带头人、兄长加知己,我亲切的称他为老陆、陆兄。

我俩的友情始于1971年干校劳动期间。那时我们整天吃住劳动在一起,同是干校劳动时的十根扁担之一,挑稻、担肥、挖河等重体力活,我们都是主力军,从而也加深了我对他的了解。得知他出生于江苏张家港一个农民家庭,中学未毕业就参加了工作,还担任过中国人民银行无锡支行会计股副股长等职。1955年,他考入复旦大学中文系,当过学生干部。1960年大学毕业后,他留在中文系,曾担任复旦大学共青团团委副书记和青教部部长;1977年又开始担任中文系现当代文学教研室主任多年。正因为他有这样丰富的阅历,见多识广,政治素养和学术水平都很高。特别是他热情大度,乐于助人,故他成为我的亦师亦友和学术带头人。

随着改革开放的深入发展,作为现当代文学教研室主任的他,即开始关注建国后当代文学的发展,把中国当代文学当做一门独立的学科来加以研究,并联合22所兄弟院校的同事,一起编写了全国第一部《中国当代文学史》公开出版,受到广泛的好评。与此同时,他也没有忽视现代文学教学与研究工作。1979年,中国社会科学院文学研究所主持编辑一套“六五”社会科学规划项目,即“中国现代文学运动·论争·社团资料丛书”,下发各高校认领。老陆闻讯后就积极支持我认领资料丛书中的《文学研究会资料》及稍后的《中外文学关系资料》共两书的编辑任务。这对于我来说是很大的激励,为我的学术研究开了个好头,使我有可能比校系统的对中国现代文学初期的文学社团、流派、中外文学关系有了比较全面的了解,进行系统的研究,从而促进了我的教学科研工作。《文学研究会资料》(上、中、下三册)公开出版后又再版发行,我也在中文系开设“文学研究会研究”专题选修课,并写作多篇研究论文,最后结集为论著《文学研究会评论选集》与《中日现代文学关系概论》。这些科研成果的取得,与当时作为教研室主任的老陆的支持提携有很大关系。我心存感激,决心继续努力钻研,不断提高自己的学术科研水平。

苏兴良教授参加陆士清教授学术思想研讨会

1979年元旦,全国人大常委会发表《告台湾同胞书》,陆士清教授敏锐感觉到新形势必将使两岸文学出现新局面。于是,他把目光转向对台港澳文学发展的关注,开始有意识重视、阅读台湾文学作品,并调离中文系现当代文学教研室,到中文系文学研究所任职,倡议成立台湾文学研究室,担任研究室副主任(主任由分管文科的副校长兼任),之后相继担任台湾文学研究所所长、中国世界华文文学学会与世界华文作家联合会监事长等职,并编辑、出版台湾与海外华人作家的著作,还撰写大量有关学术论文,共出版二十多部学术研究专著。此外,他还邀请台湾和海外华文作家来大陆访问,进行学术交流,对促进中国与海外华文文学的交流、发展作出积极贡献。

苏兴良教授与全体与会者合影

我与陆士清教授虽然不在一个教研室了,本人也没有对台湾及海外华文文学有深入研究,但老陆仍没有忘我这位老同事,每每邀请我参加港台与华文文学研讨会,以扩大我的知识面和文学视野,鼓励我写作论文参会,因而我撰写了诸如香港作家的《梁凤仪的财经小说》、《黄谷柳的<虾球传>》、曾敏之的《笔投尘海为苍生》,以及有关新加坡华人诗人刘延陵、美国华人剧作家顾毓琇的文章,还出版了一本《中日现代文学关系概论》专著。总之,老陆在台湾、华文文学研究方面对我的关照、影响,使我的教学科研工作开扩了视野,促进了学术研究的新领域,收获颇丰。

复旦大学退休教职工工作处处长周桂发向陆士清教授赠送书法作品

老陆自1993年退休后并没有赋闲,好像更加忙碌了。一方面继续在台湾、华人文学方面的研究、著述,召集学术研讨会议;他还组织一些退休老教授给复旦老年大学开设“文学欣赏”课,宣讲中华传统文化,使这门课成为精品课程;另一方面还挑起复旦大学退休老教授协会工作的重担,曾任老教协的副会长、老教协会刊《简报》主编,并策划与编辑《旦园枫红》《微霞尚满天》、《为了夕阳红》、《心印复旦园》等多部老年文学著作。另外,在维护退休教职工权益方面也作了许多工作,因而深受复旦广大退休教职工的好评。

这段时间,老陆对我有更多的指导与关心。2005年,他说自己在台湾和海外华文联合会工作很忙,就推荐我来主编复旦老教协会刊《简报》,于是我接手编了9年《简报》,后又被推荐主编上海市老教授协会会刊《上海老教协》季刊5年。这两个协会会刊的编辑,使我退休后从中文系步入校老教协,进而迈入市老教协,大大开扩了我的退休生活空间,密切了与更大范围老教授们的联系,也增多了动笔写作的机会,从而做到老有所学、老有所为,感到老年生活的充实、愉悦。这些都与老陆的推荐、提携、信任有关,令我倍加感激,没齿难忘!

陆士清教授学术思想研讨会现场

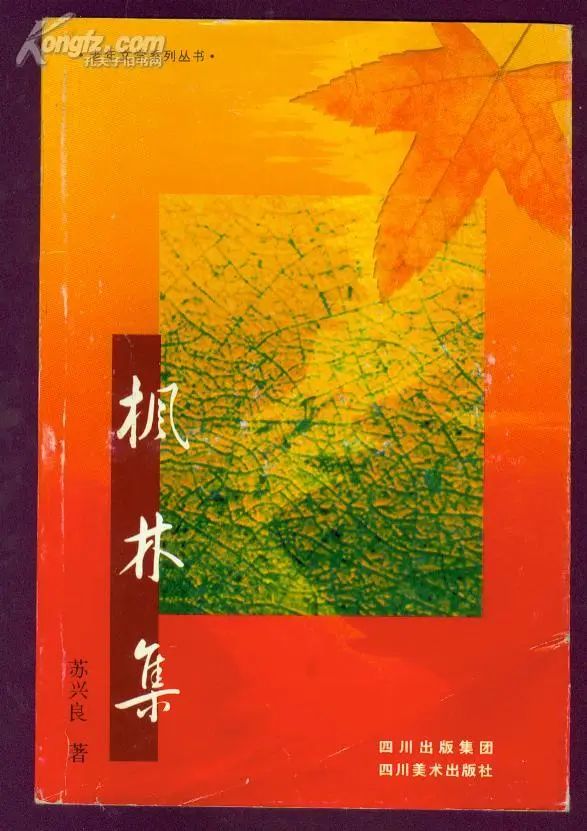

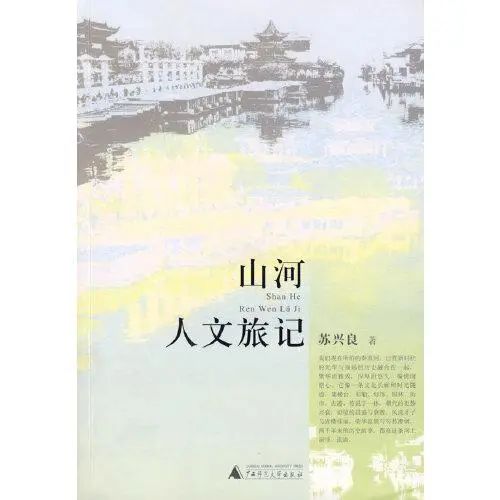

老陆在职时和退休后都手不释卷,勤于写作,著述甚丰,故我也以他为榜样多写作,勤动笔,分别在2006年、2009年先后出版了散文集《枫林集》和《山河人文旅记》。老陆也欣然分别为这两本书作序。在《枫林集·序》中对书中文章详加点评,并勉励我:“作为人文学科退休教授和知识分子,只要自己不懈努力,照样可以有所作为,照样可以继续为国家的文化事业作出贡献。”在《山河人文旅记·序》中也对书中游记多有剖析,还美言我的游记比之以前作品“显得圆熟了,笔触的开合伸张显得浑然有致了。”正是在老陆的这种鼓励下,我笔耕不辍,积极进取,之后又相继出版了六本书,比我在职时写作收获还要丰满。这些成绩的取得,与陆士清这位老大哥的模范带头作用与他对我的鼓励和指导密切相关,他不愧是我的学术研究带头人。

苏兴良教授编著的散文集《枫叶集》和《山河人文旅记》,陆士清教授作序

榜样的力量是无穷的,老陆不仅在学术上是我的带头人,还在人格方面树立了榜样。他无论是精于教学和学术研究,还很关心公益,乐于为人服务,对同事朋友也是怀揣挚诚,心宽大度,积极乐观,风华正茂,无比热爱生活。这种种优秀的品格,人生态度,永远值得我学习。他对于我,可以称之为亦师亦友,有知遇之恩,令我终身难忘,是我永远学习的楷模!

欢迎继续关注

“老教授谈教书育人”系列推送

供稿:苏兴良

编辑:韩 佳